目录

快速导航-

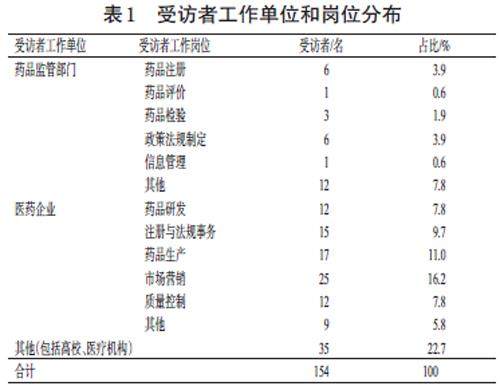

药事管理 | 我国非处方药市场准入优化路径现状调研及国际经验应用建议

药事管理 | 我国非处方药市场准入优化路径现状调研及国际经验应用建议

-

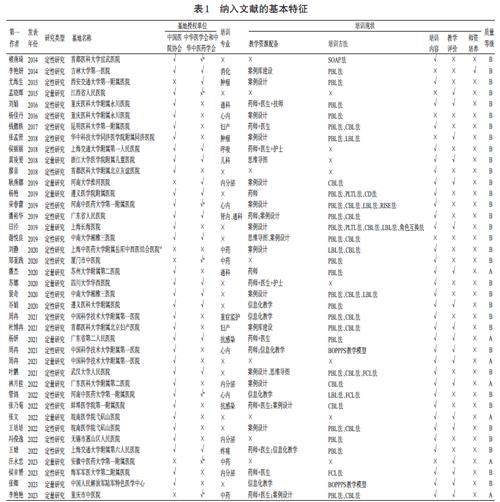

药事管理 | 我国医疗机构临床药师岗位培训现状分析

药事管理 | 我国医疗机构临床药师岗位培训现状分析

-

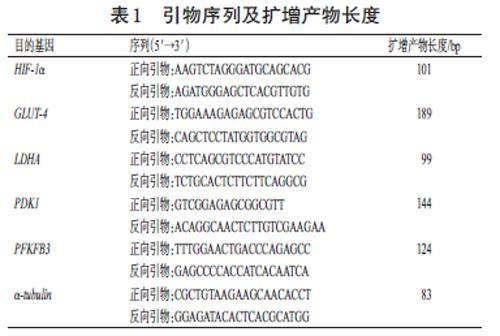

药学研究 | 人参总次苷对心肌细胞肥大性改变的改善作用及机制

药学研究 | 人参总次苷对心肌细胞肥大性改变的改善作用及机制

-

药学研究 | 基于代谢组学探讨氯胺酮致小鼠认知障碍的机制

药学研究 | 基于代谢组学探讨氯胺酮致小鼠认知障碍的机制

-

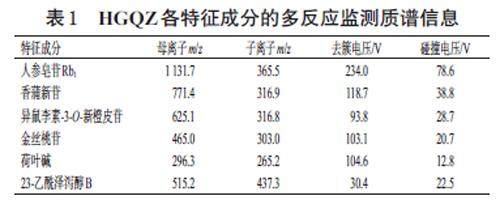

药学研究 | 护肝清脂方饮片汤剂与配方颗粒的化学成分、药效一致性及机制研究

药学研究 | 护肝清脂方饮片汤剂与配方颗粒的化学成分、药效一致性及机制研究

-

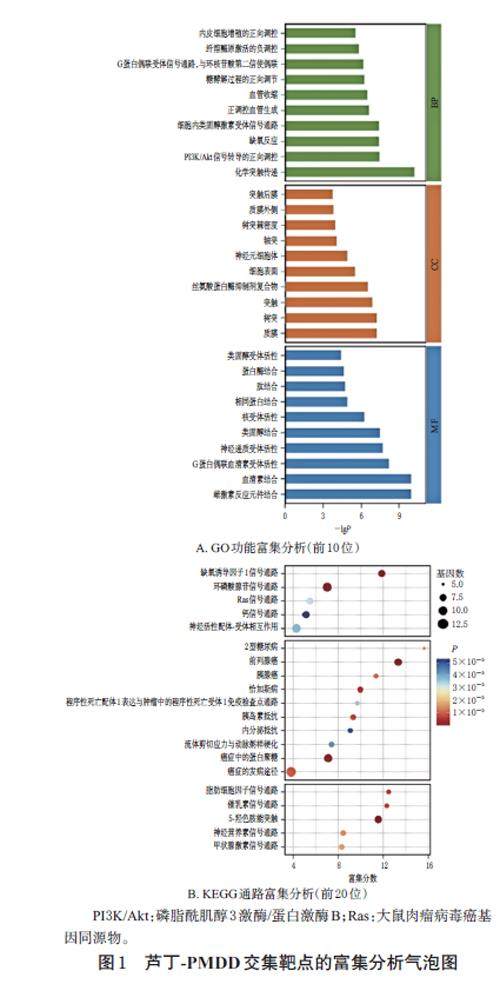

药学研究 | 芦丁改善经前烦躁障碍肝气郁证抑郁症状的机制研究

药学研究 | 芦丁改善经前烦躁障碍肝气郁证抑郁症状的机制研究

-

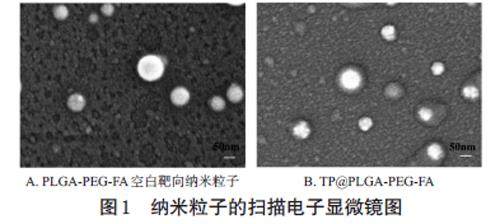

药学研究 | 载雷公藤甲素靶向制剂的制备及质量、靶向性、细胞毒性评价

药学研究 | 载雷公藤甲素靶向制剂的制备及质量、靶向性、细胞毒性评价

-

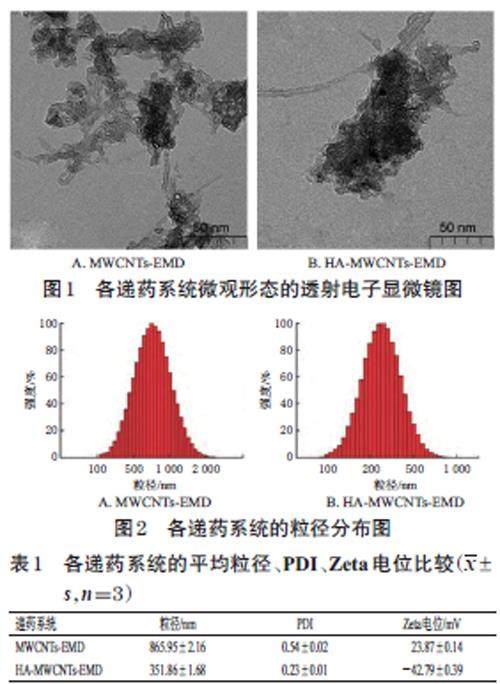

药学研究 | 透明质酸修饰的载大黄素多壁碳纳米管递药系统的制备及对乳腺癌细胞的抑制作用研究

药学研究 | 透明质酸修饰的载大黄素多壁碳纳米管递药系统的制备及对乳腺癌细胞的抑制作用研究

-

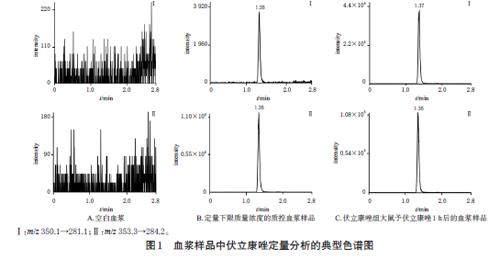

药学研究 | 舒肝解郁胶囊对伏立康唑、利伐沙班和阿哌沙班在大鼠体内药代动力学的影响

药学研究 | 舒肝解郁胶囊对伏立康唑、利伐沙班和阿哌沙班在大鼠体内药代动力学的影响

-

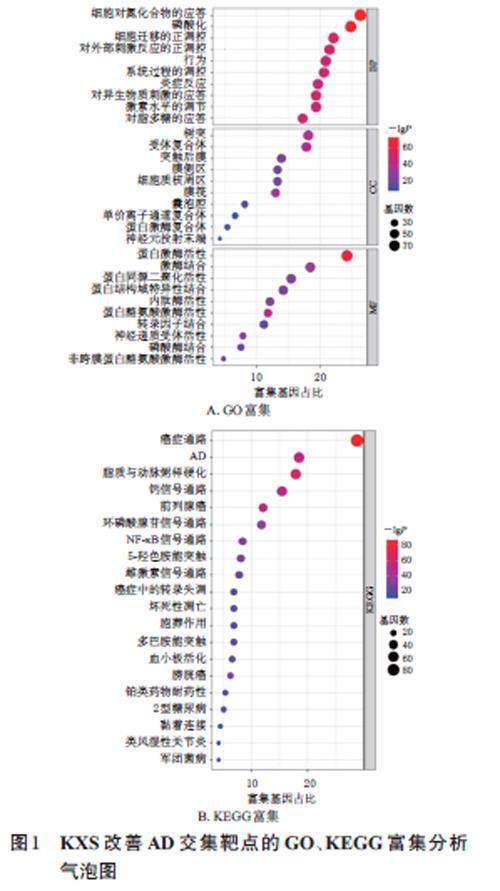

药学研究 | 开心散改善阿尔茨海默病神经炎症的机制预测与验证

药学研究 | 开心散改善阿尔茨海默病神经炎症的机制预测与验证

-

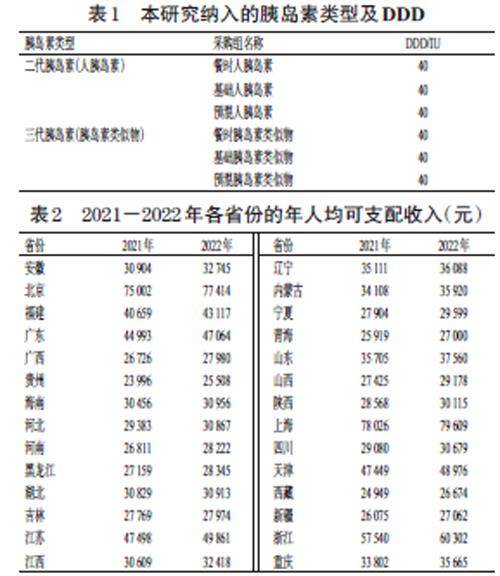

药物经济学 | 胰岛素专项集采对我国胰岛素日费用和可负担性的影响研究

药物经济学 | 胰岛素专项集采对我国胰岛素日费用和可负担性的影响研究

-

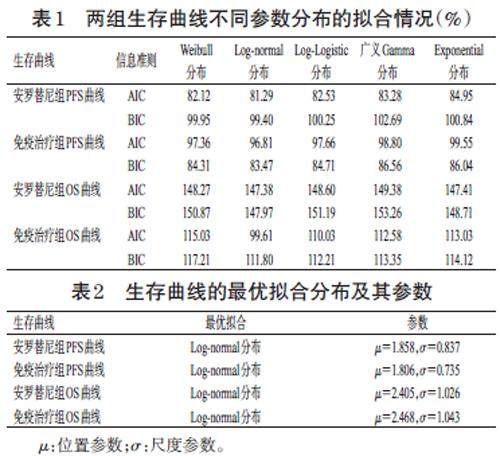

药物与临床 | 基于真实世界数据的安罗替尼三线治疗晚期非小细胞肺癌的临床评价

药物与临床 | 基于真实世界数据的安罗替尼三线治疗晚期非小细胞肺癌的临床评价

-

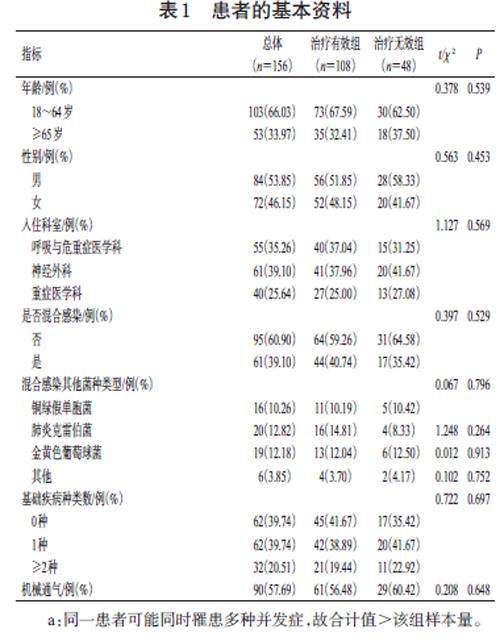

药物与临床 | 多黏菌素B联合其他抗菌药物治疗CRAB肺部感染临床效果的影响因素研究

药物与临床 | 多黏菌素B联合其他抗菌药物治疗CRAB肺部感染临床效果的影响因素研究

-

药物与临床 | 口服抗凝药物致严重皮肤不良反应的文献分析

药物与临床 | 口服抗凝药物致严重皮肤不良反应的文献分析

-

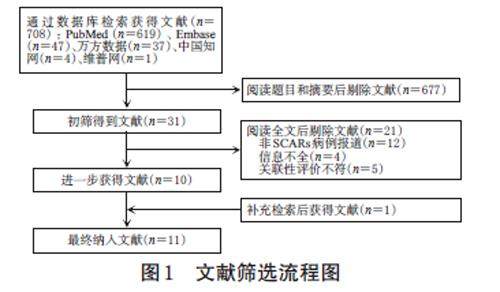

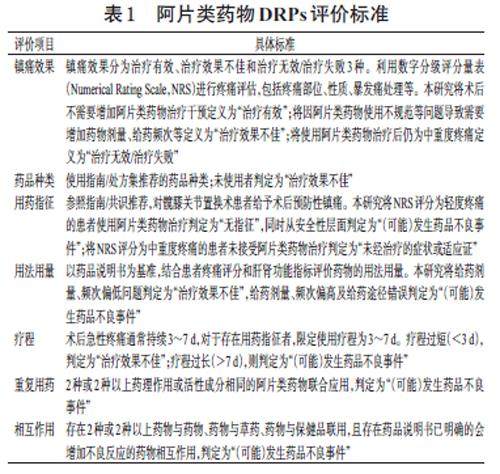

药学服务 | 加速康复外科模式下临床药师参与骨科术后阿片类药物使用管理的前瞻性队列研究

药学服务 | 加速康复外科模式下临床药师参与骨科术后阿片类药物使用管理的前瞻性队列研究

-

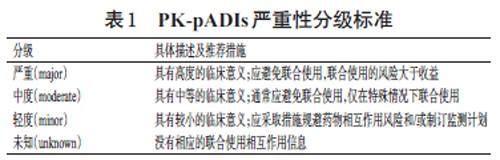

药学服务 | 吉非替尼基于药动学的潜在不良药物相互作用处方分析及审方规则建立

药学服务 | 吉非替尼基于药动学的潜在不良药物相互作用处方分析及审方规则建立

-

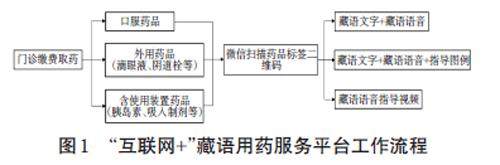

药学服务 | “互联网+”藏语用药服务平台的构建及应用效果评价

药学服务 | “互联网+”藏语用药服务平台的构建及应用效果评价

-

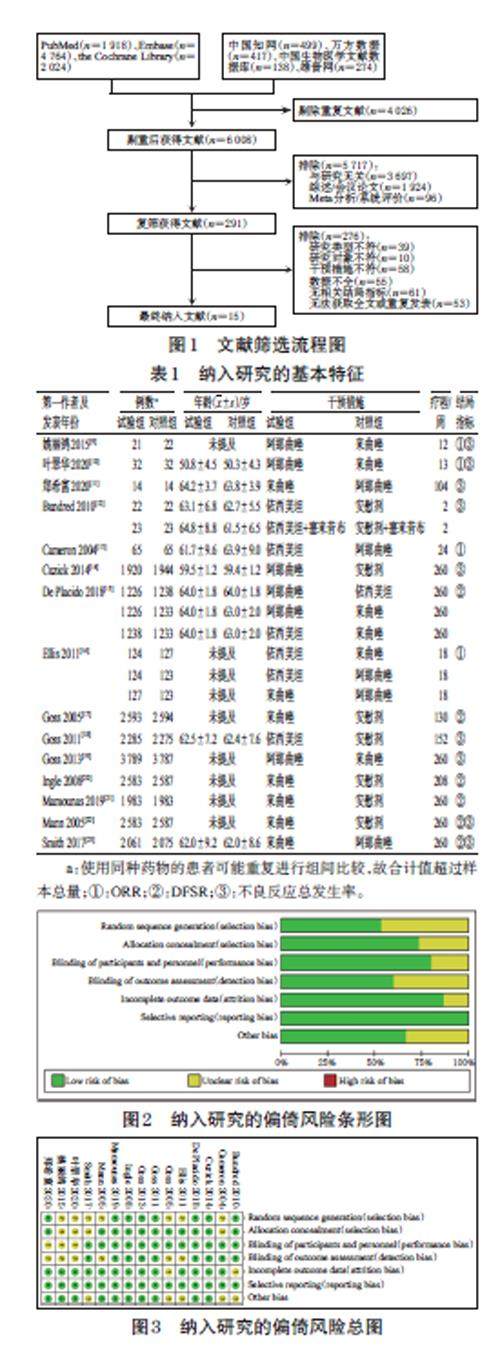

循证药学 | 芳香化酶抑制剂用于绝经后激素受体阳性早期乳腺癌有效性及安全性的网状Meta分析

循证药学 | 芳香化酶抑制剂用于绝经后激素受体阳性早期乳腺癌有效性及安全性的网状Meta分析

-

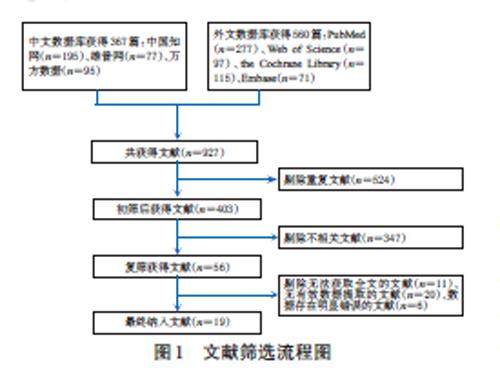

循证药学 | 成人幽门螺杆菌感染根除治疗失败危险因素的Meta分析

循证药学 | 成人幽门螺杆菌感染根除治疗失败危险因素的Meta分析

-

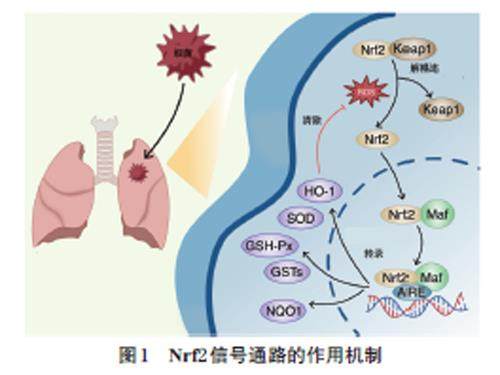

综述 | 中药调控Nrf2信号通路改善脓毒症肺损伤的作用机制研究进展

综述 | 中药调控Nrf2信号通路改善脓毒症肺损伤的作用机制研究进展

-

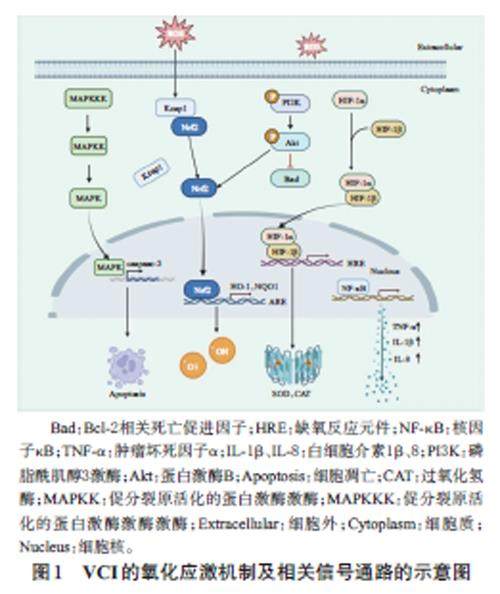

综述 | 精索静脉曲张性不育症的氧化应激机制与中药干预研究进展

综述 | 精索静脉曲张性不育症的氧化应激机制与中药干预研究进展

-

综述 | 中药通过线粒体质量控制改善心肌缺血再灌注损伤的机制研究进展

综述 | 中药通过线粒体质量控制改善心肌缺血再灌注损伤的机制研究进展

-

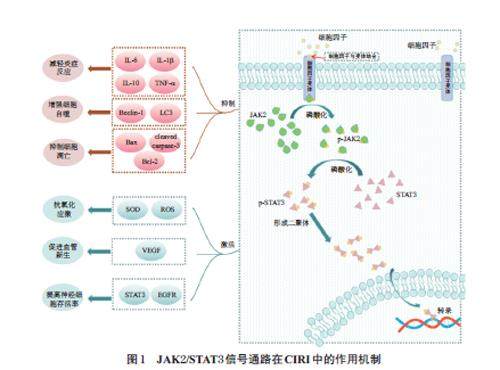

综述 | JAK2/STAT3信号通路在脑缺血再灌注损伤中的作用及中药干预研究进展

综述 | JAK2/STAT3信号通路在脑缺血再灌注损伤中的作用及中药干预研究进展

过往期刊

更多-

中国药房

2025年22期 -

中国药房

2025年21期 -

中国药房

2025年20期 -

中国药房

2025年19期 -

中国药房

2025年18期 -

中国药房

2025年17期 -

中国药房

2025年16期 -

中国药房

2025年15期 -

中国药房

2025年14期 -

中国药房

2025年13期 -

中国药房

2025年12期 -

中国药房

2025年11期 -

中国药房

2025年10期 -

中国药房

2025年09期 -

中国药房

2025年08期 -

中国药房

2025年07期 -

中国药房

2025年06期 -

中国药房

2025年05期 -

中国药房

2025年04期 -

中国药房

2025年03期 -

中国药房

2025年02期 -

中国药房

2025年01期

登录

登录