目录

快速导航-

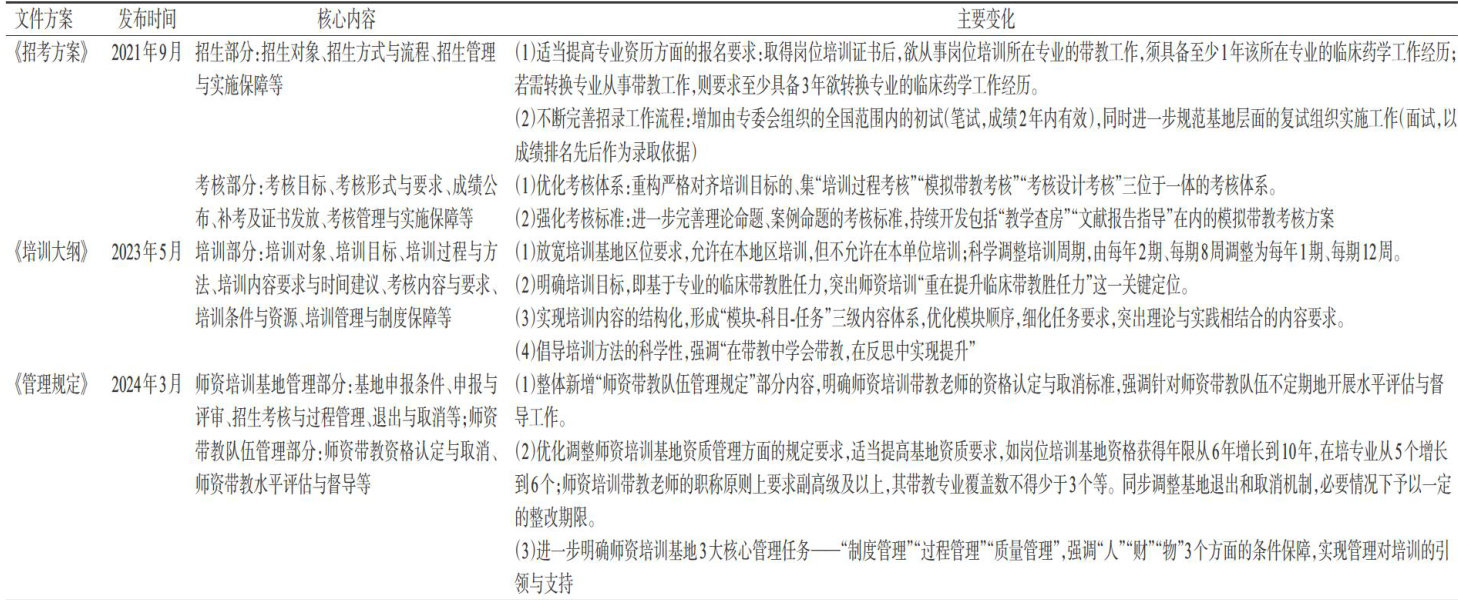

药事管理 | 以提升临床带教胜任力为导向的临床药师师资培训改革评价与展望

药事管理 | 以提升临床带教胜任力为导向的临床药师师资培训改革评价与展望

-

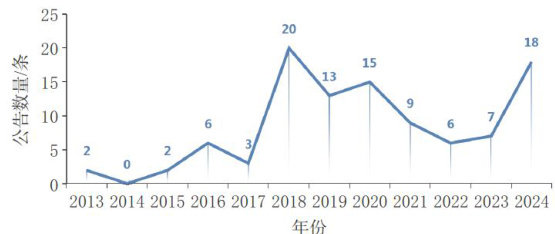

药事管理 | 基于说明书修订公告及药品国家不良反应监测报告的中药安全性内容管控现状与对策分析

药事管理 | 基于说明书修订公告及药品国家不良反应监测报告的中药安全性内容管控现状与对策分析

-

药事管理 | 我国罕见病药品进口现状及挑战的调研分析

药事管理 | 我国罕见病药品进口现状及挑战的调研分析

-

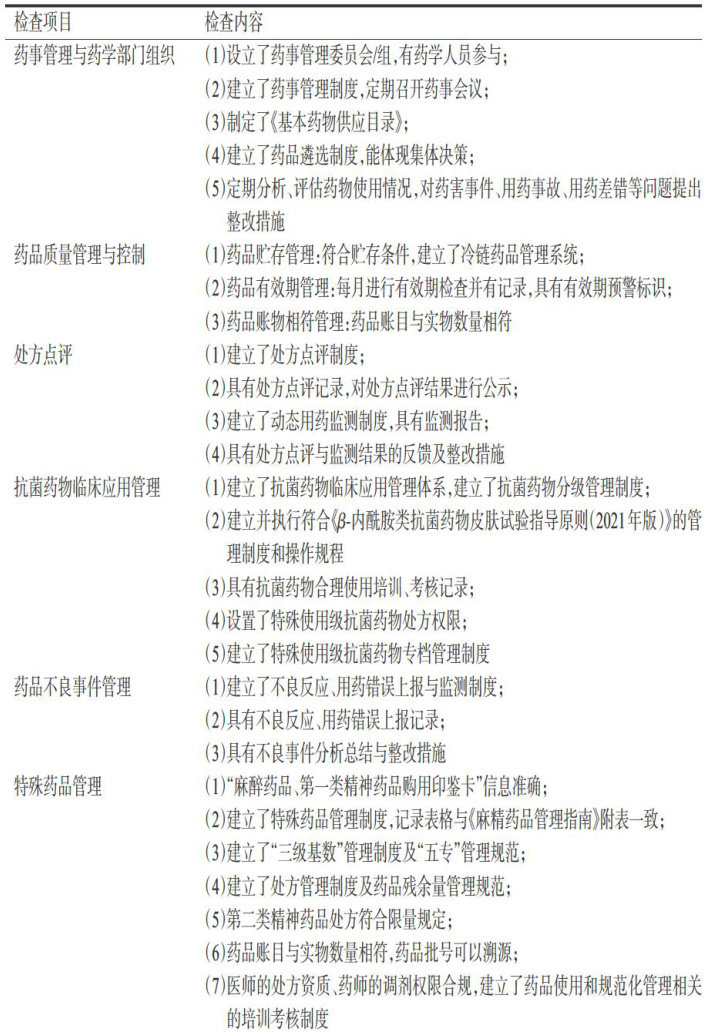

药事管理 | 北京市海淀区66家医疗机构药事管理工作现状调查

药事管理 | 北京市海淀区66家医疗机构药事管理工作现状调查

-

药学研究 | 基于富勒醇-氧化铈复合体系的长效光防护纳米凝胶的制备与评价

药学研究 | 基于富勒醇-氧化铈复合体系的长效光防护纳米凝胶的制备与评价

-

药学研究 | 二甲双肌对食管鳞状细胞癌细胞的体内外抑制作用及机制

药学研究 | 二甲双肌对食管鳞状细胞癌细胞的体内外抑制作用及机制

-

药学研究 | 超氧化物歧化酶抑制AFP表达对肝癌细胞PLC/PRF/5恶性生物学行为的影响

药学研究 | 超氧化物歧化酶抑制AFP表达对肝癌细胞PLC/PRF/5恶性生物学行为的影响

-

药学研究 | 生脉散对气阴两虚型心力衰竭小鼠的改善作用及机制研究

药学研究 | 生脉散对气阴两虚型心力衰竭小鼠的改善作用及机制研究

-

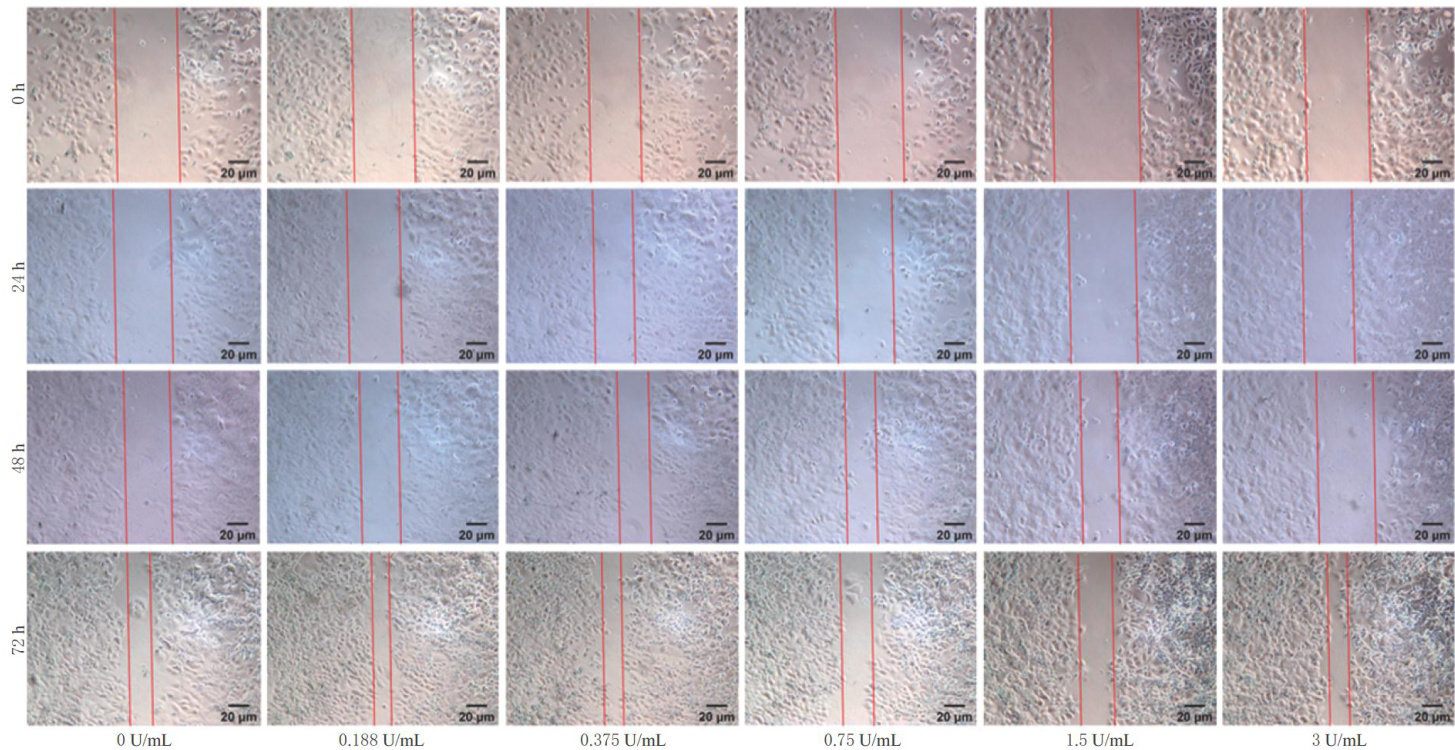

药学研究 | 枸杞多糖抑制口腔癌细胞增殖、迁移及免疫逃逸的机制研究

药学研究 | 枸杞多糖抑制口腔癌细胞增殖、迁移及免疫逃逸的机制研究

-

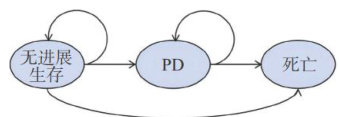

药物经济学 | 度伐利尤单抗联合化疗方案一线治疗晚期胆道癌的药物经济学评价

药物经济学 | 度伐利尤单抗联合化疗方案一线治疗晚期胆道癌的药物经济学评价

-

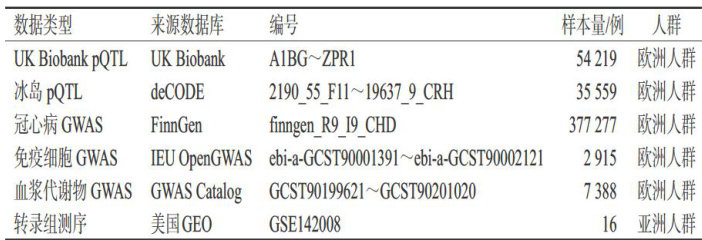

药物与临床 | 通脉养心丸治疗冠心病的核心基因及其潜在免疫和代谢机制

药物与临床 | 通脉养心丸治疗冠心病的核心基因及其潜在免疫和代谢机制

-

药物与临床 | PD-1抑制剂用于晚期食管鳞状细胞癌的疗效预测模型构建

药物与临床 | PD-1抑制剂用于晚期食管鳞状细胞癌的疗效预测模型构建

-

药物与临床 | 基因检测指导下左心辅助装置植人术后患者华法林的抗凝效果及影响因素分析

药物与临床 | 基因检测指导下左心辅助装置植人术后患者华法林的抗凝效果及影响因素分析

-

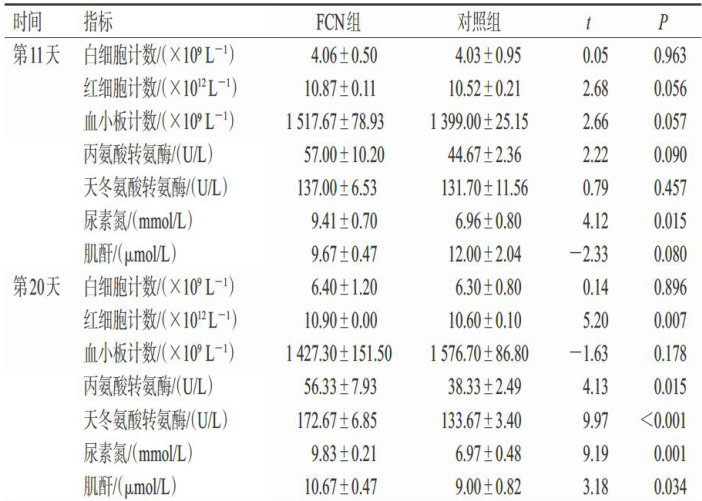

药物与临床 | GDMT方案加用维立西呱治疗射血分数降低型心力衰竭的有效性和安全性

药物与临床 | GDMT方案加用维立西呱治疗射血分数降低型心力衰竭的有效性和安全性

-

药学服务 | 前置智能化精准加药及核对系统在全自动单剂量分包中的应用

药学服务 | 前置智能化精准加药及核对系统在全自动单剂量分包中的应用

-

药学服务 | 小剂量利伐沙班用于动脉粥样硬化性心血管疾病的药物利用评价标准构建与应用

药学服务 | 小剂量利伐沙班用于动脉粥样硬化性心血管疾病的药物利用评价标准构建与应用

-

药学服务 | 基于德尔菲法构建医院超说明书用药管理指标体系

药学服务 | 基于德尔菲法构建医院超说明书用药管理指标体系

-

智慧药学 | 基于PaaS云模式微信小程序构建移动智能药房管理辅助系统

智慧药学 | 基于PaaS云模式微信小程序构建移动智能药房管理辅助系统

-

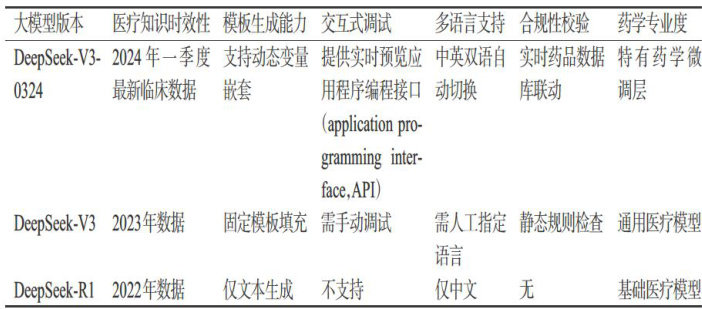

智慧药学 | DeepSeek-V3-0324大模型在药学门诊用药教育中的应用初探

智慧药学 | DeepSeek-V3-0324大模型在药学门诊用药教育中的应用初探

-

循证药学 | 不同化疗联合方案一线治疗转移性结直肠癌的网状Meta分析

循证药学 | 不同化疗联合方案一线治疗转移性结直肠癌的网状Meta分析

-

综述 | 司美格鲁肽治疗肥胖及相关代谢性疾病的研究进展及临床挑战

综述 | 司美格鲁肽治疗肥胖及相关代谢性疾病的研究进展及临床挑战

-

综述 | 化疗所致肠黏膜炎的病理机制和治疗策略研究进展

综述 | 化疗所致肠黏膜炎的病理机制和治疗策略研究进展

-

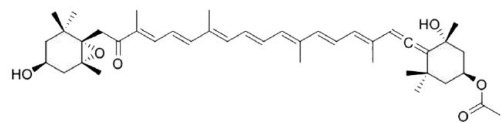

综述 | 岩藻黄素的药理作用及药物设计研究进展

综述 | 岩藻黄素的药理作用及药物设计研究进展

过往期刊

更多-

中国药房

2025年22期 -

中国药房

2025年21期 -

中国药房

2025年20期 -

中国药房

2025年19期 -

中国药房

2025年18期 -

中国药房

2025年17期 -

中国药房

2025年16期 -

中国药房

2025年15期 -

中国药房

2025年14期 -

中国药房

2025年13期 -

中国药房

2025年12期 -

中国药房

2025年11期 -

中国药房

2025年10期 -

中国药房

2025年09期 -

中国药房

2025年08期 -

中国药房

2025年07期 -

中国药房

2025年06期 -

中国药房

2025年05期 -

中国药房

2025年04期 -

中国药房

2025年03期 -

中国药房

2025年02期 -

中国药房

2025年01期

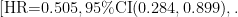

17)。基因检测组依据基因检测计算出的预测剂量给予华法林,经验给药组由临床医生根据国际标准化比值(INR)经验性地给予华法林,每天1次。随访观察6个月,比较两组患者华法林治疗的有效性[治疗目标范围内的时间百分比(TTR)、首次达到治疗INR所需的时间、栓塞事件发生率 .INR<1.5 事件发生率]和安全性(大、小出血事件和 INR>3.5 事件发生率)。根据患者TTR是否≥60% 分为TTR ≥60% 组 n=20 和TTR <60% 组 n=48 ),采用单因素和多因素二元Logistic回归分析法分析患者华法林抗凝效果的影响因素。结果基因检测组患者的TTR显著高于经验给药组( P<0.05) , INR<1.5 事件发生率显著低于经验给药组( P< 0.05);小出血事件发生率和 INR>3.5 事件发生率均低于经验给药组,但差异均无统计学意义( P>0.05 )。多因素二元Logistic回归分析结果显示,进行基因检测为华法林抗凝治疗的独立保护因素[比值比 (OR)=10.842,95% 置信区间(C I):1.211~27.037,P= 0.033],联用他汀类药物为华法林抗凝治疗的独立危险因素 [OR=0.196,95%CI:0.045~0.861,P=0.031], 。结论对于LVAD植入术后患者,基因检测指导下采用华法林抗凝治疗可提高TTR,缩短抗凝达标时间,且安全性良好;但需注意,他汀类药物联用可能增强华法林的抗凝效果,从而增加患者出血风险。

17)。基因检测组依据基因检测计算出的预测剂量给予华法林,经验给药组由临床医生根据国际标准化比值(INR)经验性地给予华法林,每天1次。随访观察6个月,比较两组患者华法林治疗的有效性[治疗目标范围内的时间百分比(TTR)、首次达到治疗INR所需的时间、栓塞事件发生率 .INR<1.5 事件发生率]和安全性(大、小出血事件和 INR>3.5 事件发生率)。根据患者TTR是否≥60% 分为TTR ≥60% 组 n=20 和TTR <60% 组 n=48 ),采用单因素和多因素二元Logistic回归分析法分析患者华法林抗凝效果的影响因素。结果基因检测组患者的TTR显著高于经验给药组( P<0.05) , INR<1.5 事件发生率显著低于经验给药组( P< 0.05);小出血事件发生率和 INR>3.5 事件发生率均低于经验给药组,但差异均无统计学意义( P>0.05 )。多因素二元Logistic回归分析结果显示,进行基因检测为华法林抗凝治疗的独立保护因素[比值比 (OR)=10.842,95% 置信区间(C I):1.211~27.037,P= 0.033],联用他汀类药物为华法林抗凝治疗的独立危险因素 [OR=0.196,95%CI:0.045~0.861,P=0.031], 。结论对于LVAD植入术后患者,基因检测指导下采用华法林抗凝治疗可提高TTR,缩短抗凝达标时间,且安全性良好;但需注意,他汀类药物联用可能增强华法林的抗凝效果,从而增加患者出血风险。 P= 0.020]。结论 与GDMT方案比较,GDMT加用维立西呱方案可改善HFrEF患者的临床症状及预后,且安全性良好。

P= 0.020]。结论 与GDMT方案比较,GDMT加用维立西呱方案可改善HFrEF患者的临床症状及预后,且安全性良好。 ,满分率均不低于 20% 。最终构建的超说明书用药管理指标体系包括一级指标3个(超说明书用药分级管理办法、超说明书用药监督管理模式和超说明书用药管理级别量化评估体系),二级指标14个(如管理级别划分和知情同意要点等),三级指标52个(如普通使用级、限制使用级、特殊使用级等)。结论 基于德尔菲法构建的超说明书用药管理指标体系切合医院工作实际,满足专家积极程度、权威程度和意见一致性等各项标准。

,满分率均不低于 20% 。最终构建的超说明书用药管理指标体系包括一级指标3个(超说明书用药分级管理办法、超说明书用药监督管理模式和超说明书用药管理级别量化评估体系),二级指标14个(如管理级别划分和知情同意要点等),三级指标52个(如普通使用级、限制使用级、特殊使用级等)。结论 基于德尔菲法构建的超说明书用药管理指标体系切合医院工作实际,满足专家积极程度、权威程度和意见一致性等各项标准。

登录

登录