- 全部分类/

- 时政军事/

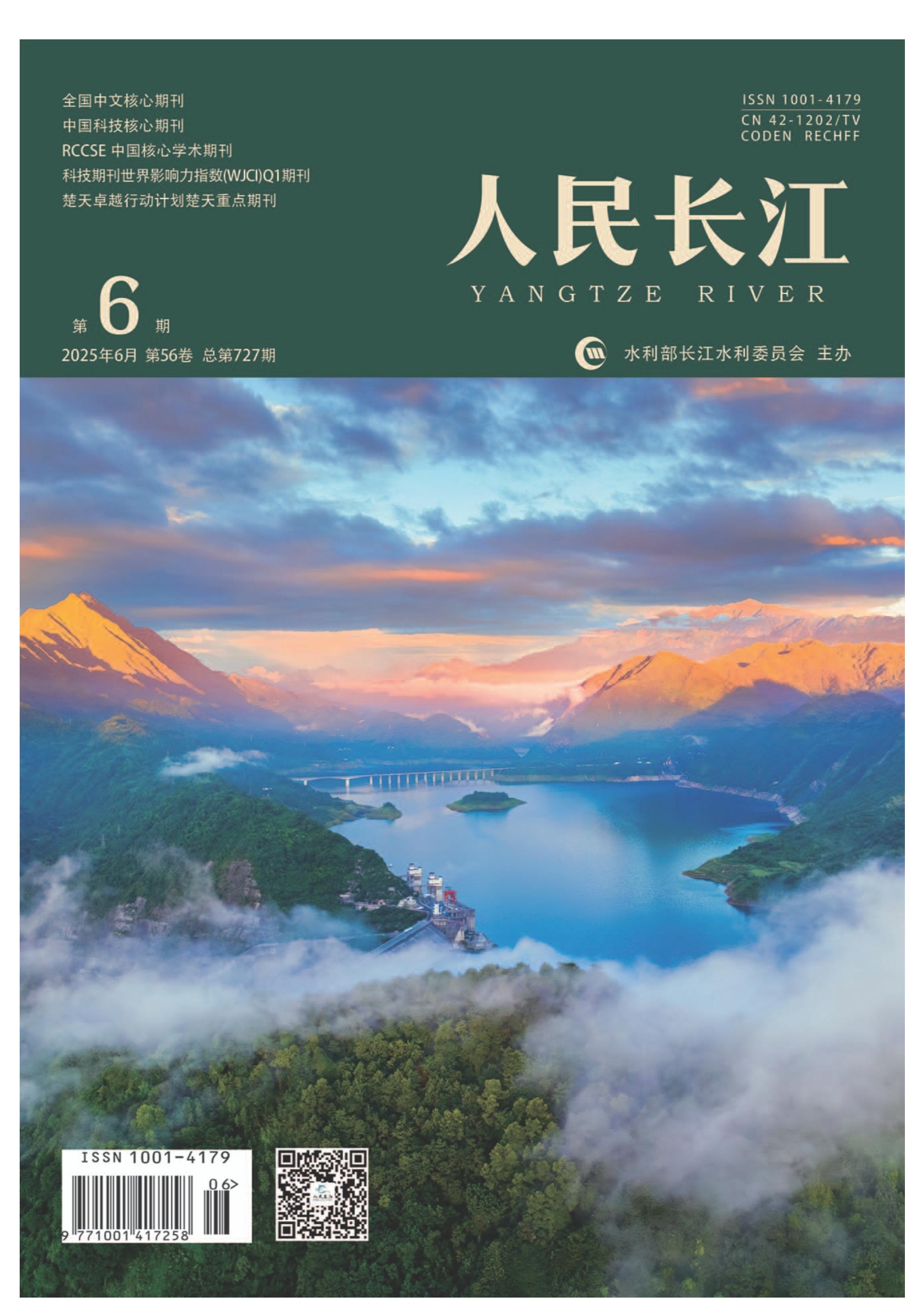

- 人民长江

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

防洪减灾 | 基于SPGA-XGBoost的洪水预报误差智能校正方法

防洪减灾 | 基于SPGA-XGBoost的洪水预报误差智能校正方法

-

防洪减灾 | 上海市防汛安全指数评价体系研究

防洪减灾 | 上海市防汛安全指数评价体系研究

-

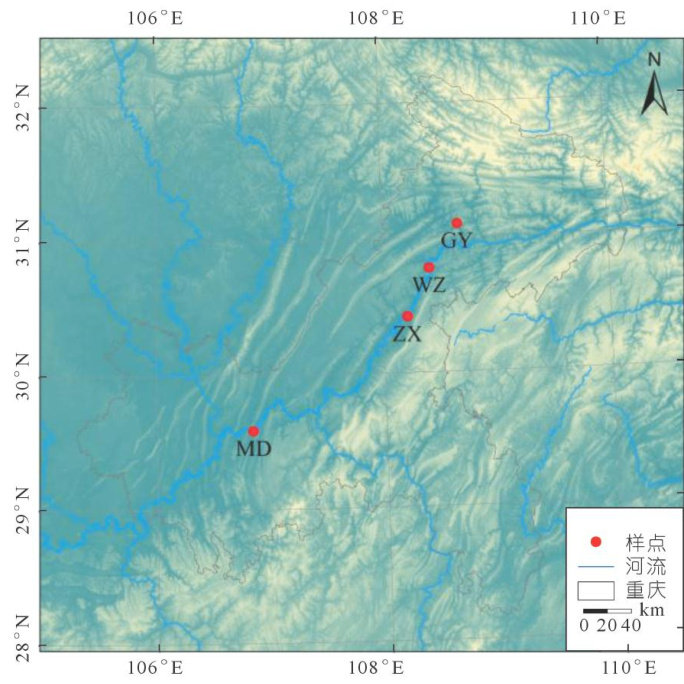

水环境与水生态 | 三峡水库消落带土壤有机碳对人类活动的响应

水环境与水生态 | 三峡水库消落带土壤有机碳对人类活动的响应

-

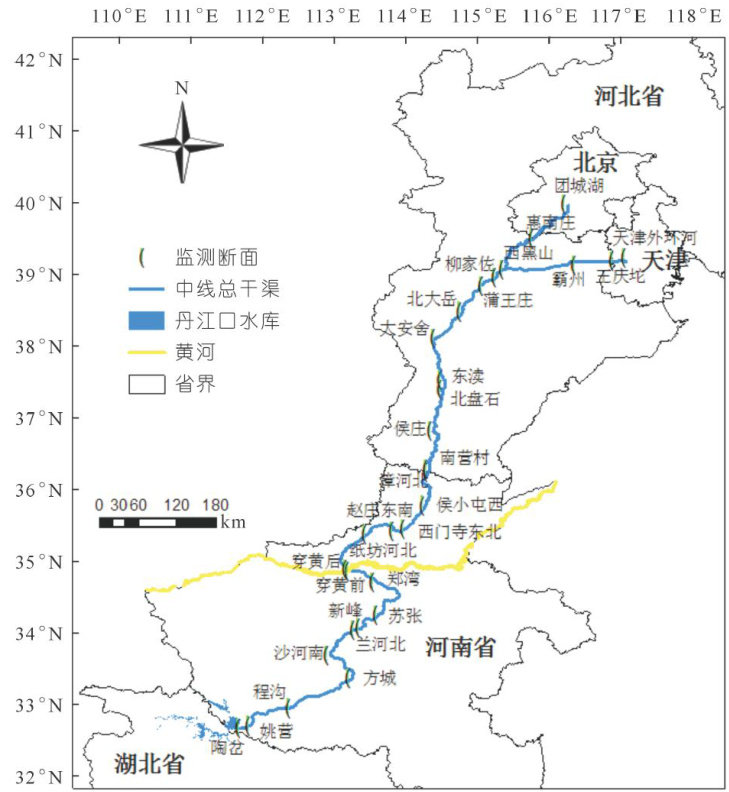

水环境与水生态 | 南水北调中线总干渠高锰酸盐指数影响因素分析

水环境与水生态 | 南水北调中线总干渠高锰酸盐指数影响因素分析

-

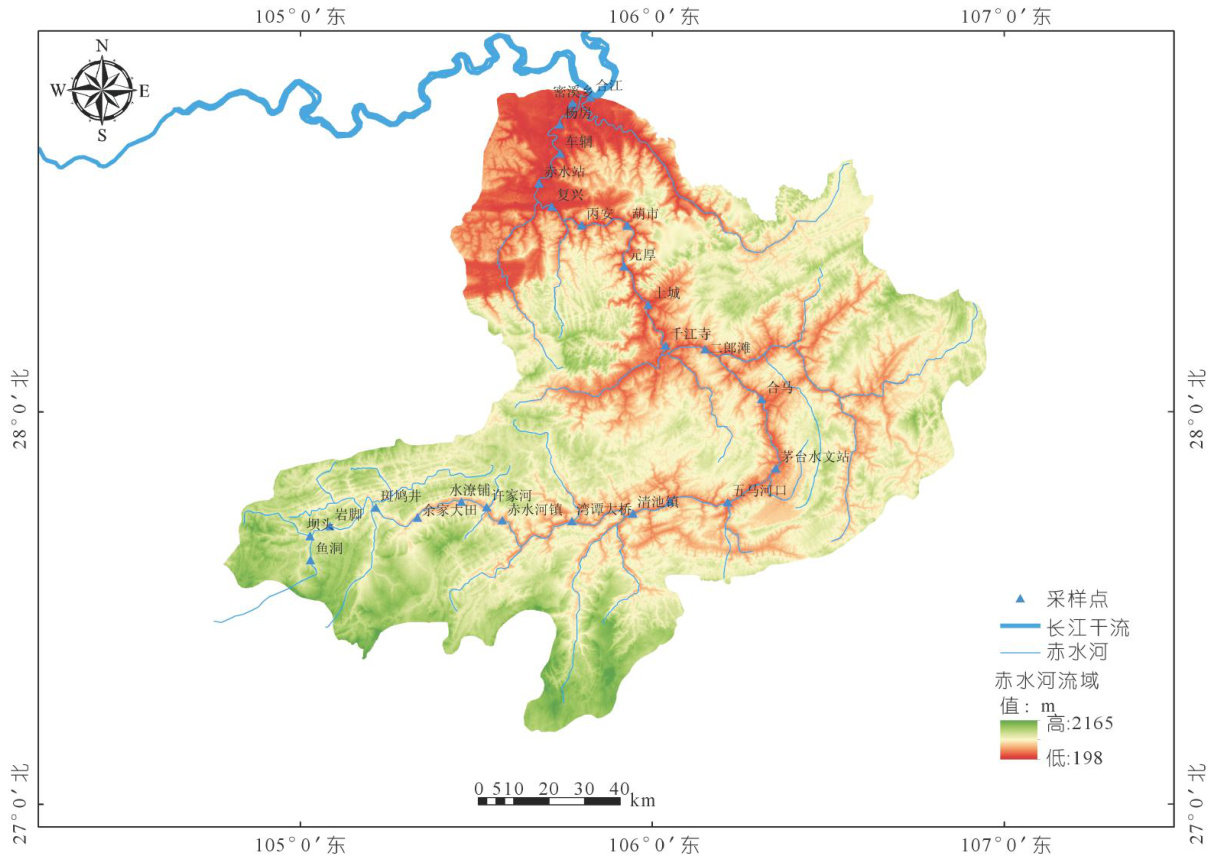

水环境与水生态 | 基于着生藻类完整性指数的赤水河水生态健康评价

水环境与水生态 | 基于着生藻类完整性指数的赤水河水生态健康评价

-

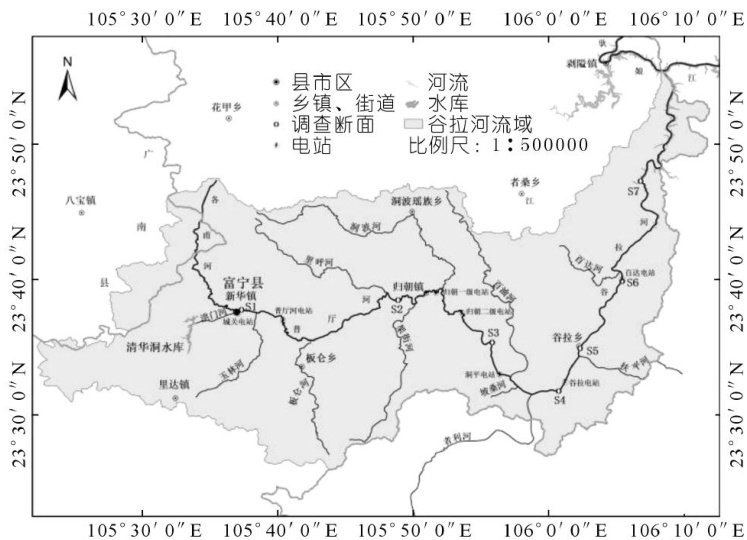

水环境与水生态 | 云南谷拉河底栖动物多样性分布及影响因素研究

水环境与水生态 | 云南谷拉河底栖动物多样性分布及影响因素研究

-

水环境与水生态 | 生产建设项自区域土壤侵蚀空间分布及驱动分析

水环境与水生态 | 生产建设项自区域土壤侵蚀空间分布及驱动分析

-

水文水资源 | GF-3与Sentinel-1影像对山区小水体提取能力评估

水文水资源 | GF-3与Sentinel-1影像对山区小水体提取能力评估

-

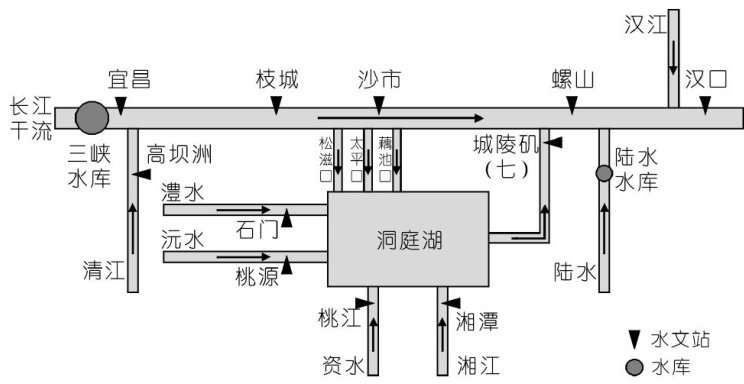

水文水资源 | 螺山站水位流量关系影响因子及水位预报模型研究

水文水资源 | 螺山站水位流量关系影响因子及水位预报模型研究

-

水文水资源 | 基于调和分析的感潮河段水位流量关系研究

水文水资源 | 基于调和分析的感潮河段水位流量关系研究

-

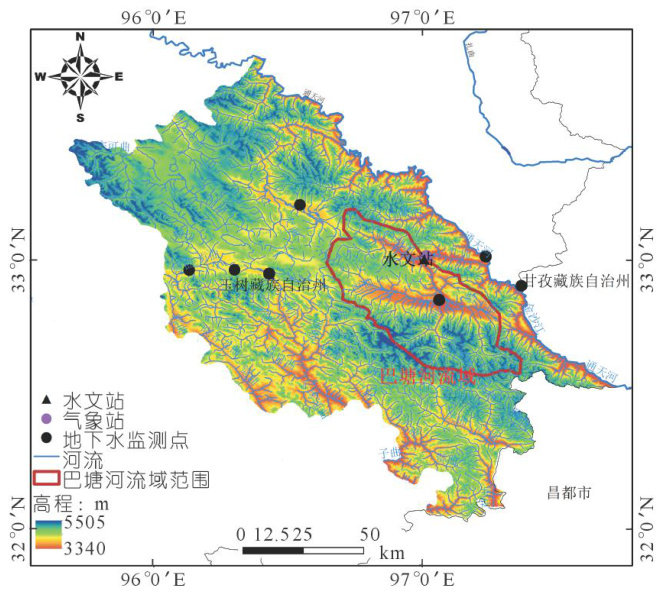

水文水资源 | 高寒生态脆弱区水平衡时空变化及其影响因素分析

水文水资源 | 高寒生态脆弱区水平衡时空变化及其影响因素分析

-

地质与勘测 | 引大济岷工程千池山隧洞涌水及地下水袭夺与恢复

地质与勘测 | 引大济岷工程千池山隧洞涌水及地下水袭夺与恢复

-

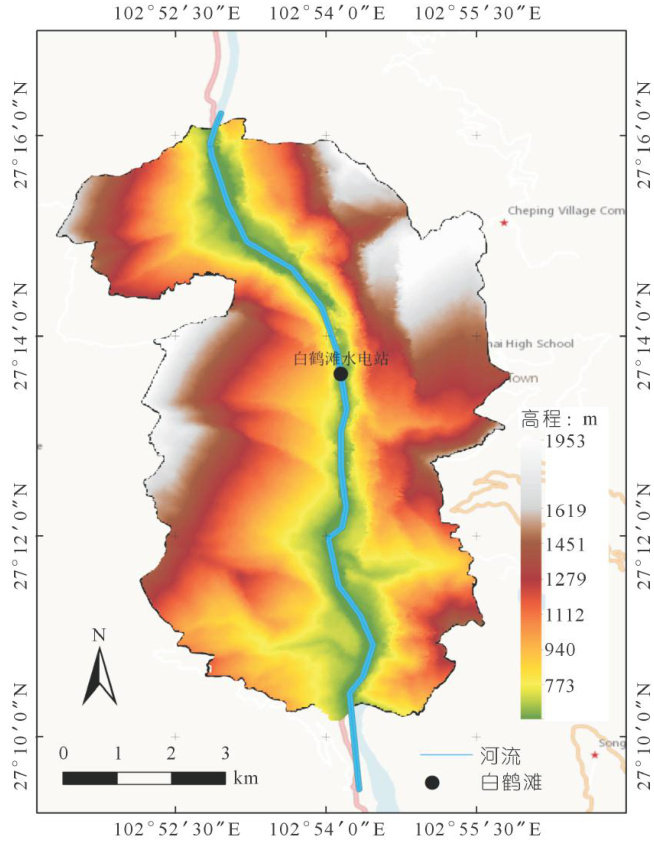

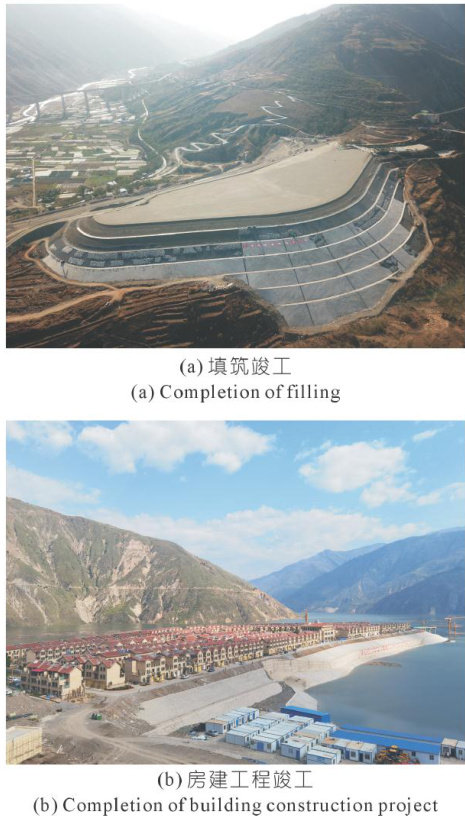

地质与勘测 | 白鹤滩象鼻岭人工半岛变形监测及长期沉降预测

地质与勘测 | 白鹤滩象鼻岭人工半岛变形监测及长期沉降预测

-

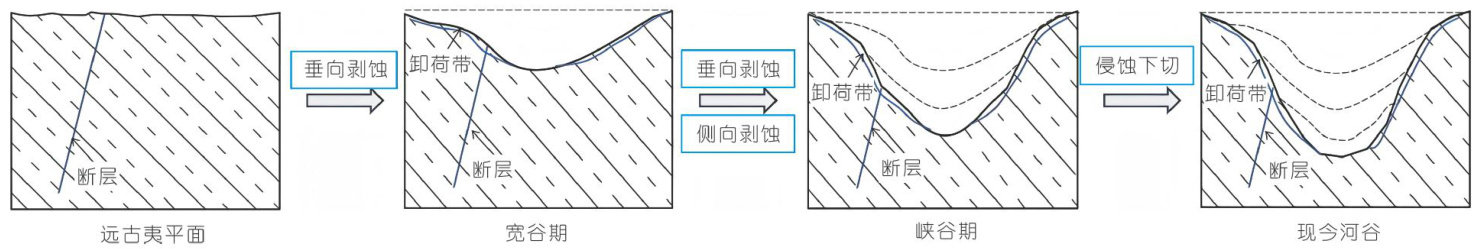

地质与勘测 | 西南地区深切河谷演化及谷坡形态对应力场的影响

地质与勘测 | 西南地区深切河谷演化及谷坡形态对应力场的影响

-

地质与勘测 | 芦山抽水蓄能电站库区复杂堆积体成因研究

地质与勘测 | 芦山抽水蓄能电站库区复杂堆积体成因研究

-

工程建设 | 基于分形理论的砂层注浆加固体性能预测

工程建设 | 基于分形理论的砂层注浆加固体性能预测

-

工程建设 | 墙背高填式省水船闸刚性桩复合地基处理研究

工程建设 | 墙背高填式省水船闸刚性桩复合地基处理研究

-

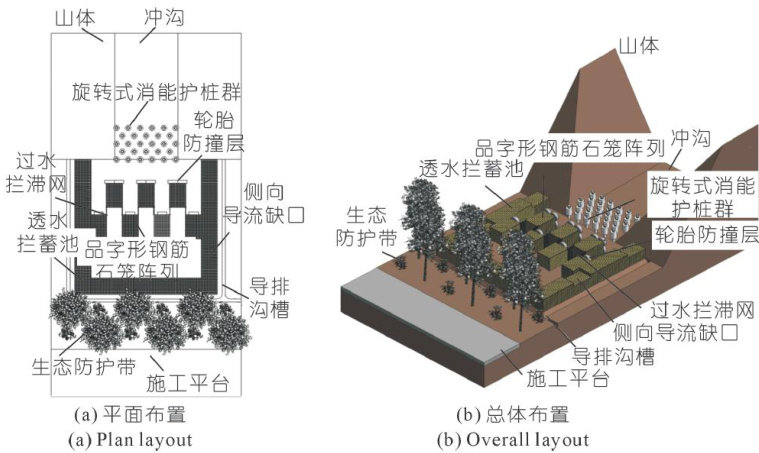

工程建设 | 施工期边坡挂渣诱发泥石流的综合防治体系研究

工程建设 | 施工期边坡挂渣诱发泥石流的综合防治体系研究

-

工程建设 | 重大输水工程交易中锦标激励策略分析

工程建设 | 重大输水工程交易中锦标激励策略分析

-

科学试验研究 | 环形射流泵排泥效果及结构优化数值模拟

科学试验研究 | 环形射流泵排泥效果及结构优化数值模拟

-

科学试验研究 | 不同埋深下盾构输水隧洞预应力双层衬砌模型试验

科学试验研究 | 不同埋深下盾构输水隧洞预应力双层衬砌模型试验

-

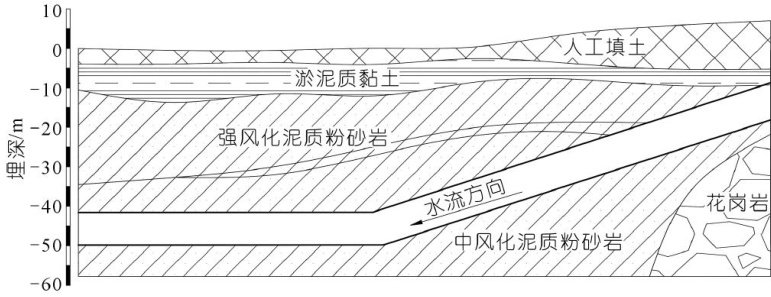

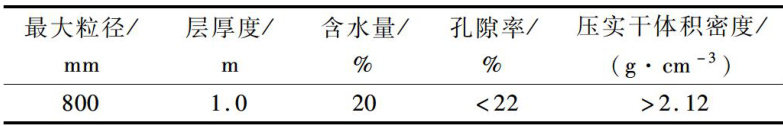

科学试验研究 | 振动碾作用下筑坝堆石料动力响应特性

科学试验研究 | 振动碾作用下筑坝堆石料动力响应特性

-

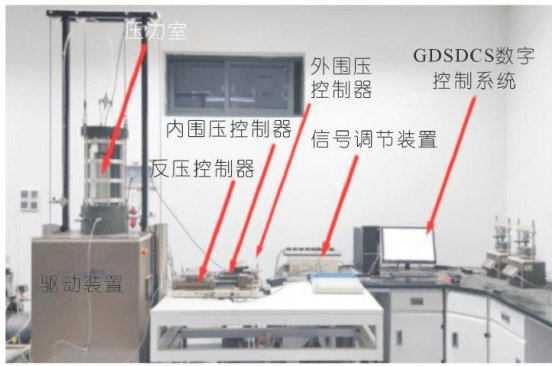

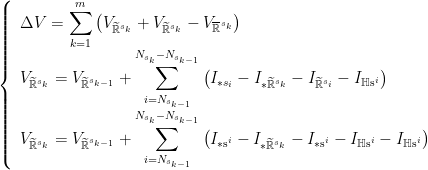

科学试验研究 | 定轴剪切下非等向固结软土不排水力学特性研究

科学试验研究 | 定轴剪切下非等向固结软土不排水力学特性研究

-

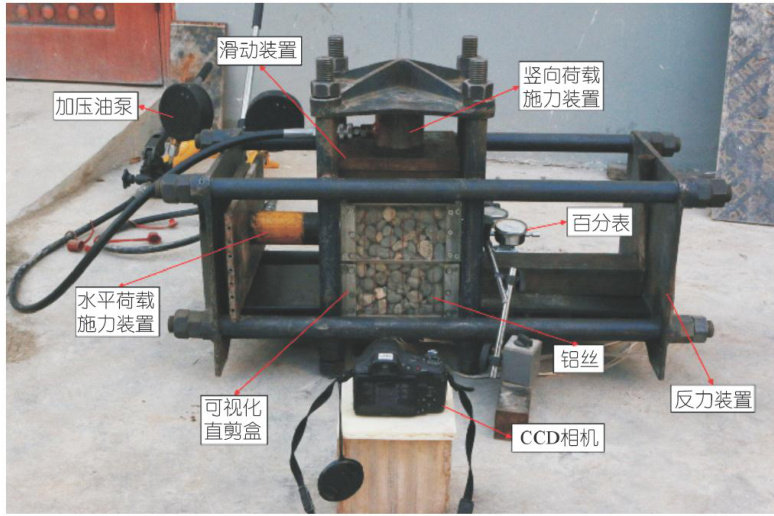

科学试验研究 | 无胶结粗粒土初始结构对剪切带的影响

科学试验研究 | 无胶结粗粒土初始结构对剪切带的影响

-

科学试验研究 | 改良膨胀土动力特性试验研究

科学试验研究 | 改良膨胀土动力特性试验研究

-

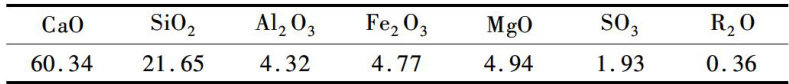

科学试验研究 | 混凝土界面过渡区微观表征与力学性能关系分析

科学试验研究 | 混凝土界面过渡区微观表征与力学性能关系分析

-

工程运行管理 | 抽水蓄能电站初期蓄水计算方法探讨

工程运行管理 | 抽水蓄能电站初期蓄水计算方法探讨

-

工程运行管理 | 基于CVaR和改进TOPSIS的水火风电调度多属性决策

工程运行管理 | 基于CVaR和改进TOPSIS的水火风电调度多属性决策

-

工程运行管理 | 基于IKOA优化SAGRU的大坝变形预测模型

工程运行管理 | 基于IKOA优化SAGRU的大坝变形预测模型

-

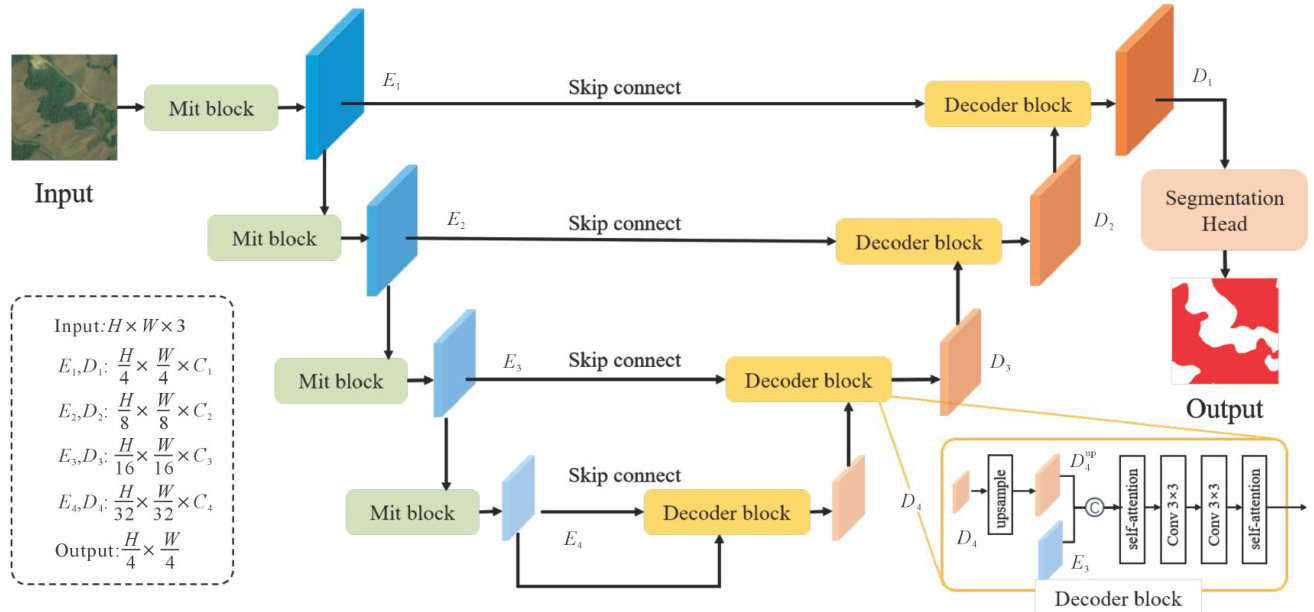

水利信息化 | 基于语义分割方法MIT-Unet的农田信息提取

水利信息化 | 基于语义分割方法MIT-Unet的农田信息提取

登录

登录