目录

快速导航-

研究论文 | 近年来太平洋经向模态的增强及机理探究

研究论文 | 近年来太平洋经向模态的增强及机理探究

-

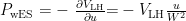

研究论文 | 台风“格美”(2403)的主要特点和预报难点分析

研究论文 | 台风“格美”(2403)的主要特点和预报难点分析

-

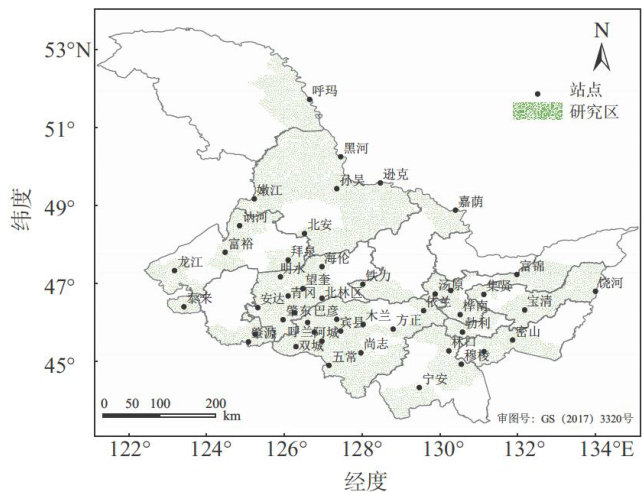

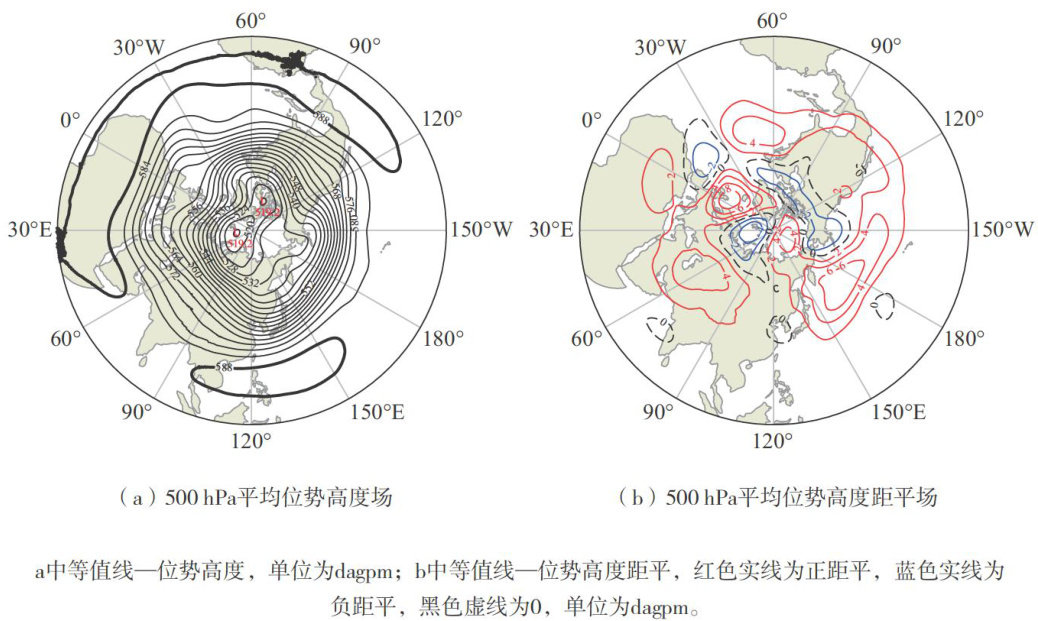

研究论文 | 冷涡背景下两次强风暴演变双偏振雷达观测特征

研究论文 | 冷涡背景下两次强风暴演变双偏振雷达观测特征

-

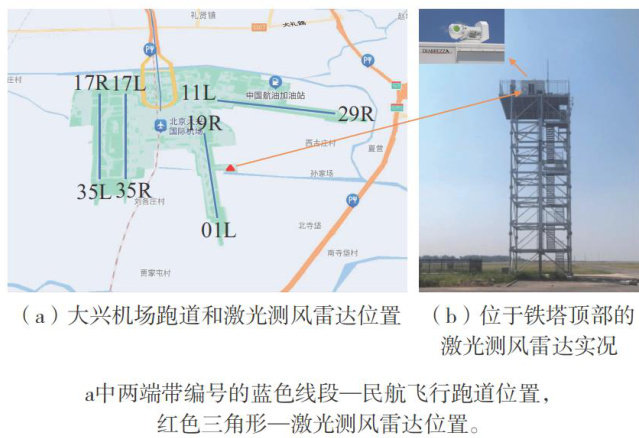

研究论文 | 大兴机场激光测风雷达风切变告警时空特征及天气分型研究

研究论文 | 大兴机场激光测风雷达风切变告警时空特征及天气分型研究

-

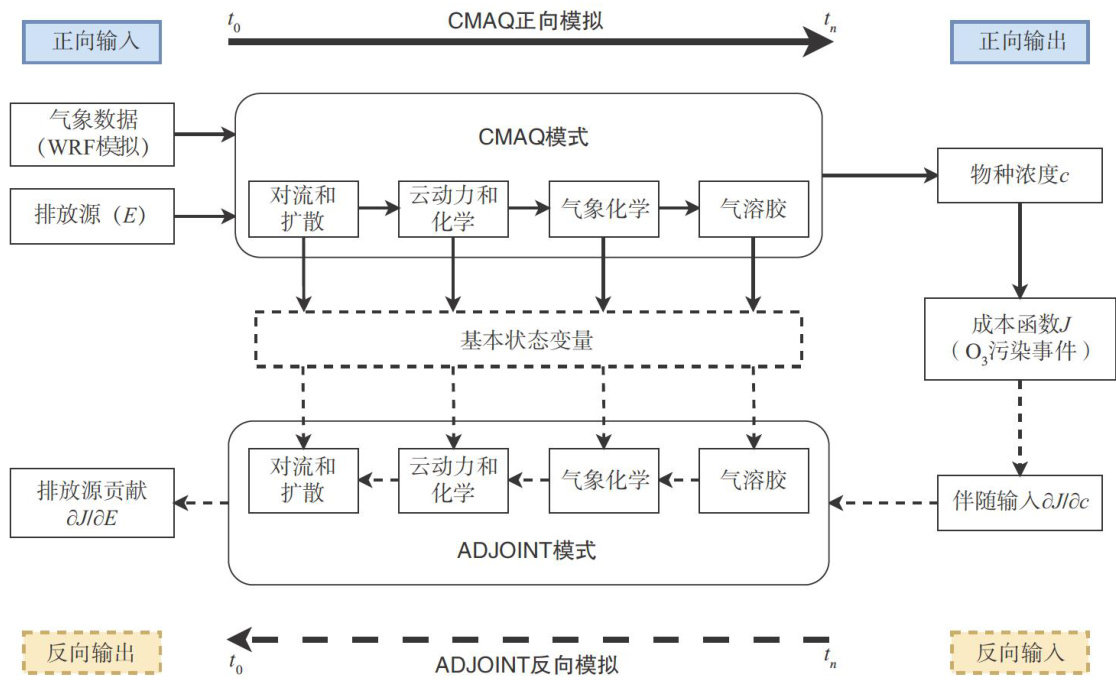

研究论文 | 基于伴随模式的海南2019年典型臭氧污染来源研究

研究论文 | 基于伴随模式的海南2019年典型臭氧污染来源研究

-

研究论文 | 秋冬交替早期冷空气过程湿度突降对我国过敏性鼻炎发生的影响

研究论文 | 秋冬交替早期冷空气过程湿度突降对我国过敏性鼻炎发生的影响

-

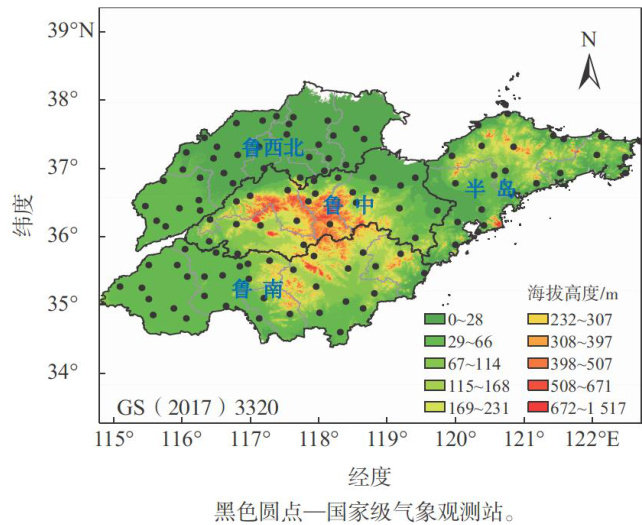

研究论文 | 1961—2022年山东夏季不同类型高湿度热浪时空变化特征

研究论文 | 1961—2022年山东夏季不同类型高湿度热浪时空变化特征

-

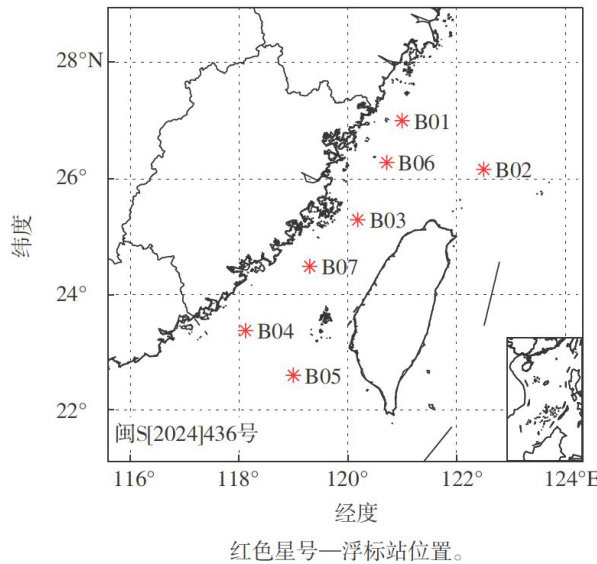

研究论文 | 福建海洋浮标观测数据接续技术初步研究

研究论文 | 福建海洋浮标观测数据接续技术初步研究

-

研究论文 | 山东气温极值年际分布和平/破纪录特征分析

研究论文 | 山东气温极值年际分布和平/破纪录特征分析

-

研究论文 | 春玉米收获期适宜气象条件及其影响研究

研究论文 | 春玉米收获期适宜气象条件及其影响研究

-

研究论文 | 天津暖季不同历时降水过程的时空演变特征

研究论文 | 天津暖季不同历时降水过程的时空演变特征

-

研究论文 | 基于小时观测资料的江门地区降水分布特征

研究论文 | 基于小时观测资料的江门地区降水分布特征

-

海洋天气评述 | 2025年春季海洋天气评述

海洋天气评述 | 2025年春季海洋天气评述

登录

登录