- 全部分类/

- 健康家庭/

- 中国全科医学

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

指南解读 | 2024年《NCCN胃癌临床实践指南》更新要点解读

指南解读 | 2024年《NCCN胃癌临床实践指南》更新要点解读

-

指南解读 | 2024年V4版《NCCN结肠癌临床实践指南》更新解读

指南解读 | 2024年V4版《NCCN结肠癌临床实践指南》更新解读

-

医学前沿 | 互联网医疗在临床科学研究中的作用与思考

医学前沿 | 互联网医疗在临床科学研究中的作用与思考

-

医学前沿 | 数字疗法在自闭症筛查到干预的临床研究进展与挑战

医学前沿 | 数字疗法在自闭症筛查到干预的临床研究进展与挑战

-

医学前沿 | 人工智能在炎症性肠病患者营养管理中应用的范围综述

医学前沿 | 人工智能在炎症性肠病患者营养管理中应用的范围综述

-

论著 | 中国农村地区留守儿童女性看护人抑郁的影响因素研究

论著 | 中国农村地区留守儿童女性看护人抑郁的影响因素研究

-

论著 | 40岁及以上人群同型半胱氨酸与脑卒中的关系研究

论著 | 40岁及以上人群同型半胱氨酸与脑卒中的关系研究

-

论著 | 寒地城市冠心病患者运动认知风险综合征发生现状及影响因素研究

论著 | 寒地城市冠心病患者运动认知风险综合征发生现状及影响因素研究

-

论著 | 冠心病合并糖尿病患者经皮冠状动脉介入治疗术后共病随访模式的构建及应用效果研究

论著 | 冠心病合并糖尿病患者经皮冠状动脉介入治疗术后共病随访模式的构建及应用效果研究

-

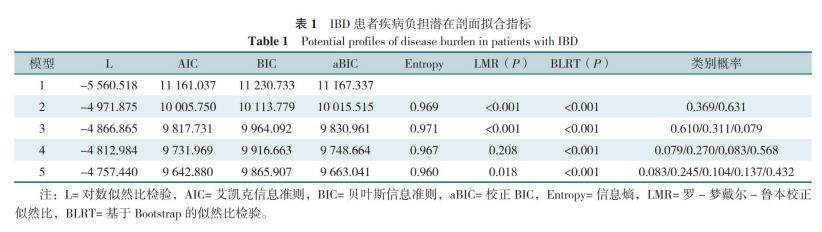

论著 | 炎症性肠病患者疾病负担的潜在剖面分析及其影响因素研究

论著 | 炎症性肠病患者疾病负担的潜在剖面分析及其影响因素研究

-

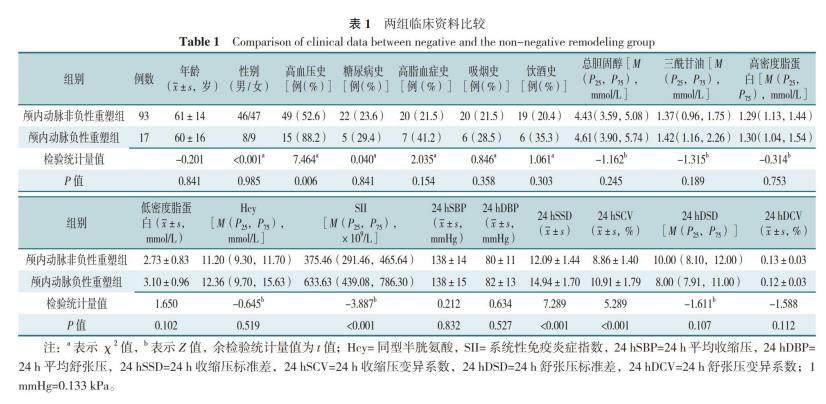

论著 | 血压变异性和系统性免疫炎症指数与脑小血管病患者发生颅内动脉负性重塑的相关性研究

论著 | 血压变异性和系统性免疫炎症指数与脑小血管病患者发生颅内动脉负性重塑的相关性研究

-

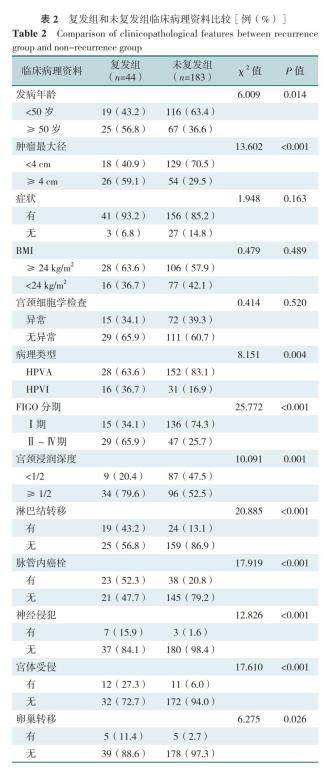

论著 | 人乳头瘤病毒相关宫颈腺癌与非人乳头瘤相关宫颈腺癌的临床病理特征比较及预后研究

论著 | 人乳头瘤病毒相关宫颈腺癌与非人乳头瘤相关宫颈腺癌的临床病理特征比较及预后研究

-

论著 | 病例队列设计下乳腺癌患者雌二醇水平及其生存数据的联合建模研究

论著 | 病例队列设计下乳腺癌患者雌二醇水平及其生存数据的联合建模研究

-

重点人群管理研究 | 围产期抑郁筛查与干预移动平台的应用与效果评价研究

重点人群管理研究 | 围产期抑郁筛查与干预移动平台的应用与效果评价研究

-

重点人群管理研究 | 绝经女性健康管理综合评估指标体系的构建研究

重点人群管理研究 | 绝经女性健康管理综合评估指标体系的构建研究

-

医学循证祖国医学 | 不同针灸治疗方式干预乳腺癌术后上肢淋巴水肿效果的网状Meta分析

医学循证祖国医学 | 不同针灸治疗方式干预乳腺癌术后上肢淋巴水肿效果的网状Meta分析

-

医学循证祖国医学 | 不同中成药注射液治疗后循环缺血性眩效果的网状Meta分析

医学循证祖国医学 | 不同中成药注射液治疗后循环缺血性眩效果的网状Meta分析

过往期刊

更多-

中国全科医学

2025年33期 -

中国全科医学

2025年32期 -

中国全科医学

2025年31期 -

中国全科医学

2025年30期 -

中国全科医学

2025年29期 -

中国全科医学

2025年28期 -

中国全科医学

2025年27期 -

中国全科医学

2025年26期 -

中国全科医学

2025年25期 -

中国全科医学

2025年24期 -

中国全科医学

2025年23期 -

中国全科医学

2025年22期 -

中国全科医学

2025年21期 -

中国全科医学

2025年20期 -

中国全科医学

2025年19期 -

中国全科医学

2025年18期 -

中国全科医学

2025年17期 -

中国全科医学

2025年16期 -

中国全科医学

2025年15期 -

中国全科医学

2025年14期 -

中国全科医学

2025年13期 -

中国全科医学

2025年12期 -

中国全科医学

2025年11期 -

中国全科医学

2025年10期 -

中国全科医学

2025年09期 -

中国全科医学

2025年08期 -

中国全科医学

2025年07期 -

中国全科医学

2025年06期 -

中国全科医学

2025年05期 -

中国全科医学

2025年04期 -

中国全科医学

2025年03期 -

中国全科医学

2025年02期 -

中国全科医学

2025年01期

登录

登录