- 全部分类/

- 农业与职业/

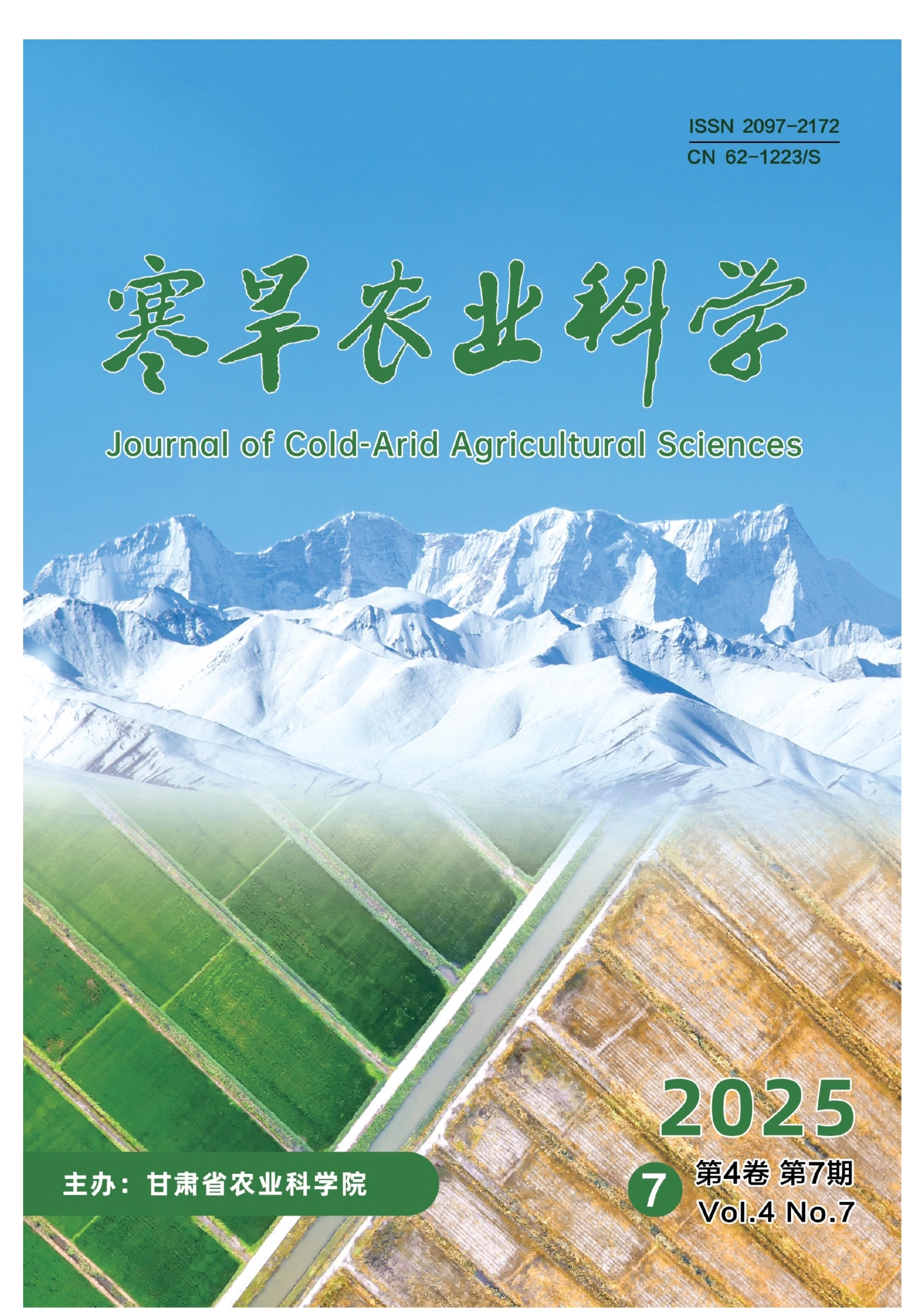

- 寒旱农业科学

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

专题论述 | 打造黄土高原后备粮仓的对策与建议

专题论述 | 打造黄土高原后备粮仓的对策与建议

-

专题论述 | 玉米与豆科作物间作提高农田生产力的机理与应用展望

专题论述 | 玉米与豆科作物间作提高农田生产力的机理与应用展望

-

专题论述 | 陇南玉米地方品种种质资源现状及其可持续利用研究综述

专题论述 | 陇南玉米地方品种种质资源现状及其可持续利用研究综述

-

旱地农业/节水农业 | 喷施有机硒生物肥对陇东黄土旱塬春玉米产量及硒累积的影响

旱地农业/节水农业 | 喷施有机硒生物肥对陇东黄土旱塬春玉米产量及硒累积的影响

-

旱地农业/节水农业 | 氮肥后移对沿黄灌区制种玉米产量和 土壤硝态氮分布的影响

旱地农业/节水农业 | 氮肥后移对沿黄灌区制种玉米产量和 土壤硝态氮分布的影响

-

旱地农业/节水农业 | 河西灌区浅埋滴灌对春玉米生长发育及产量的影响

旱地农业/节水农业 | 河西灌区浅埋滴灌对春玉米生长发育及产量的影响

-

旱地农业/节水农业 | 不同类型地膜覆盖对旱作区饲用玉米生长及土壤水热状况的影响

旱地农业/节水农业 | 不同类型地膜覆盖对旱作区饲用玉米生长及土壤水热状况的影响

-

耕作栽培/生理生化 | 西北地区水肥一体化密植春玉米适宜化控时期研究

耕作栽培/生理生化 | 西北地区水肥一体化密植春玉米适宜化控时期研究

-

耕作栽培/生理生化 | 国审玉米新品种陇单336选育报告

耕作栽培/生理生化 | 国审玉米新品种陇单336选育报告

-

耕作栽培/生理生化 | 氯化胆碱喷施对盐胁迫下玉米幼苗生长 及生理性状的影响

耕作栽培/生理生化 | 氯化胆碱喷施对盐胁迫下玉米幼苗生长 及生理性状的影响

-

耕作栽培/生理生化 | 大豆品种或品种混合与玉米间作对间作体系多样性效应的影响

耕作栽培/生理生化 | 大豆品种或品种混合与玉米间作对间作体系多样性效应的影响

-

耕作栽培/生理生化 | 不同品种玉米间作对其农艺性状及产量的影响

耕作栽培/生理生化 | 不同品种玉米间作对其农艺性状及产量的影响

-

土壤肥料/植物保护 | 秸秆还田配施氮肥对土壤氨氧化微生物和玉米产量的影响

土壤肥料/植物保护 | 秸秆还田配施氮肥对土壤氨氧化微生物和玉米产量的影响

-

土壤肥料/植物保护 | 种植密度与有机肥互作对玉米籽粒产量和经济效益的影响

土壤肥料/植物保护 | 种植密度与有机肥互作对玉米籽粒产量和经济效益的影响

-

土壤肥料/植物保护 | 临洮县不同玉米种植区域线虫数量与土壤养分相关性研究

土壤肥料/植物保护 | 临洮县不同玉米种植区域线虫数量与土壤养分相关性研究

还田且不施N( ΔS1/2 、秸秆全量( 15.0t/hm2 还田且不施N(Si)、无秸秆还田配施 N200kg/hm2(S0N) 、秸秆半量( 7.5t/hm2. 还田配施 N200kg/hm2 0 ΔS1/2N )、秸秆全量( 15.0t/hm2 还田配施 N200kg/hm2(S1N) 等6个处理,探究不同秸秆还田量和N施用量对玉米产量、土壤氮素含量以及土壤氨氧化古菌(AOA)和氨氧化细菌(AOB)丰度和群落结构的影响。结果表明,秸秆还田处理玉米籽粒产量较无秸秆还田有所降低,产量降低主要与穗粒数减少有关;秸秆还田配施氮肥可显著提高玉米籽粒产量和土壤氮素含量。同时可看出,秸秆还田可显著提高AOA-amoA基因拷贝数和群落Shannon指数,但会降低AOB群落Shannon指数;施氮则提高了AOB-amoA基因丰度,且增加了以亚硝化螺菌属(Ni-trosospira)和亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)为代表的氨氧化细菌相对丰度;其中AOB-amoA基因拷贝数与玉米产量相关程度最高( r=0.55 , P<0.05 )。综上认为,AOA和AOB丰度和群落结构对秸秆和氮肥响应方式不同,二者配合显著增加土壤氨氧化微生物,有利于玉米产量提高。

还田且不施N( ΔS1/2 、秸秆全量( 15.0t/hm2 还田且不施N(Si)、无秸秆还田配施 N200kg/hm2(S0N) 、秸秆半量( 7.5t/hm2. 还田配施 N200kg/hm2 0 ΔS1/2N )、秸秆全量( 15.0t/hm2 还田配施 N200kg/hm2(S1N) 等6个处理,探究不同秸秆还田量和N施用量对玉米产量、土壤氮素含量以及土壤氨氧化古菌(AOA)和氨氧化细菌(AOB)丰度和群落结构的影响。结果表明,秸秆还田处理玉米籽粒产量较无秸秆还田有所降低,产量降低主要与穗粒数减少有关;秸秆还田配施氮肥可显著提高玉米籽粒产量和土壤氮素含量。同时可看出,秸秆还田可显著提高AOA-amoA基因拷贝数和群落Shannon指数,但会降低AOB群落Shannon指数;施氮则提高了AOB-amoA基因丰度,且增加了以亚硝化螺菌属(Ni-trosospira)和亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)为代表的氨氧化细菌相对丰度;其中AOB-amoA基因拷贝数与玉米产量相关程度最高( r=0.55 , P<0.05 )。综上认为,AOA和AOB丰度和群落结构对秸秆和氮肥响应方式不同,二者配合显著增加土壤氨氧化微生物,有利于玉米产量提高。

登录

登录