目录

快速导航-

特稿 | 是论敌还是老师?苏联的民事政策和民法对我国民法的滞后影响

特稿 | 是论敌还是老师?苏联的民事政策和民法对我国民法的滞后影响

-

涉台法律问题研究 | 海峡两岸“跑分”洗钱刑法规制的比较研究

涉台法律问题研究 | 海峡两岸“跑分”洗钱刑法规制的比较研究

-

前沿法律问题研究 | 职工带薪年休假之权利性质与法律效力

前沿法律问题研究 | 职工带薪年休假之权利性质与法律效力

-

前沿法律问题研究 | 数据驱动型并购体系化规制论

前沿法律问题研究 | 数据驱动型并购体系化规制论

-

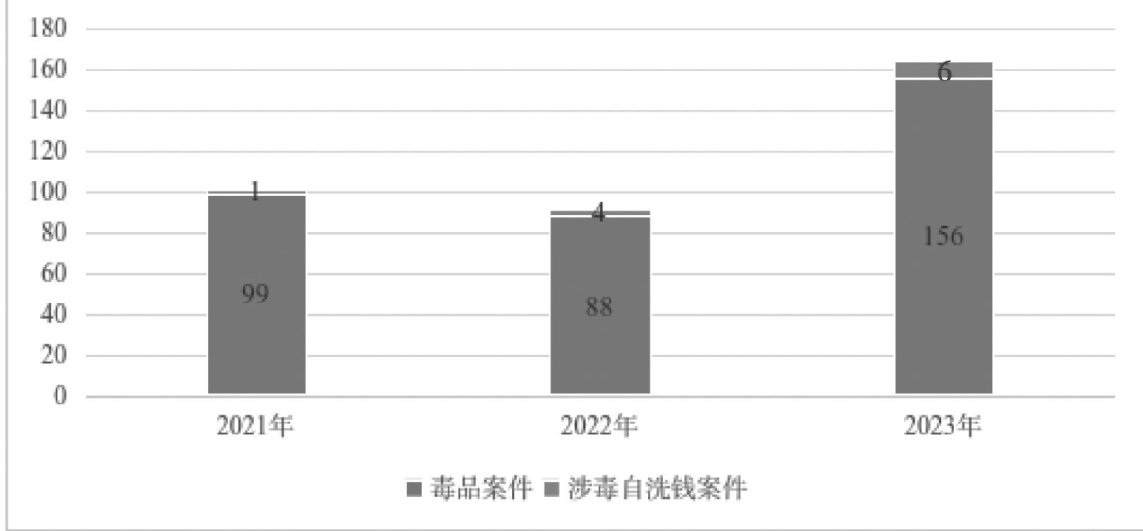

前沿法律问题研究 | 涉毒自洗钱行为之入罪困境与解决进路

前沿法律问题研究 | 涉毒自洗钱行为之入罪困境与解决进路

-

前沿法律问题研究 | 民营企业内部人员腐败犯罪刑事治理研究

前沿法律问题研究 | 民营企业内部人员腐败犯罪刑事治理研究

-

前沿法律问题研究 | 从举报到诉前程序请求权:公民参与行政公益诉讼的范式转换

前沿法律问题研究 | 从举报到诉前程序请求权:公民参与行政公益诉讼的范式转换

-

前沿法律问题研究 | 《反电信网络诈骗法》下互联网企业反诈义务设定、履行难题与解决进路

前沿法律问题研究 | 《反电信网络诈骗法》下互联网企业反诈义务设定、履行难题与解决进路

登录

登录