目录

快速导航-

刊首语 | 共建央地联动的国际传播体系

刊首语 | 共建央地联动的国际传播体系

-

微观点 | 深度融合 系统变革

微观点 | 深度融合 系统变革

-

特别策划 | 构建更有效力的国际传播体系

特别策划 | 构建更有效力的国际传播体系

-

特别策划 | 构建更有效力的国际传播体系研究综述

特别策划 | 构建更有效力的国际传播体系研究综述

-

特别策划 | 平台时代的国际传播意见领袖:类型与情境

特别策划 | 平台时代的国际传播意见领袖:类型与情境

-

特别策划 | 从辩白到共鸣:中华文化国际传播效能的优化路径探析

特别策划 | 从辩白到共鸣:中华文化国际传播效能的优化路径探析

-

特别策划 | 打造多维联动的国际传播甘肃生态

特别策划 | 打造多维联动的国际传播甘肃生态

-

特别策划 | 地方国际传播效能提升的“五新” 路径

特别策划 | 地方国际传播效能提升的“五新” 路径

-

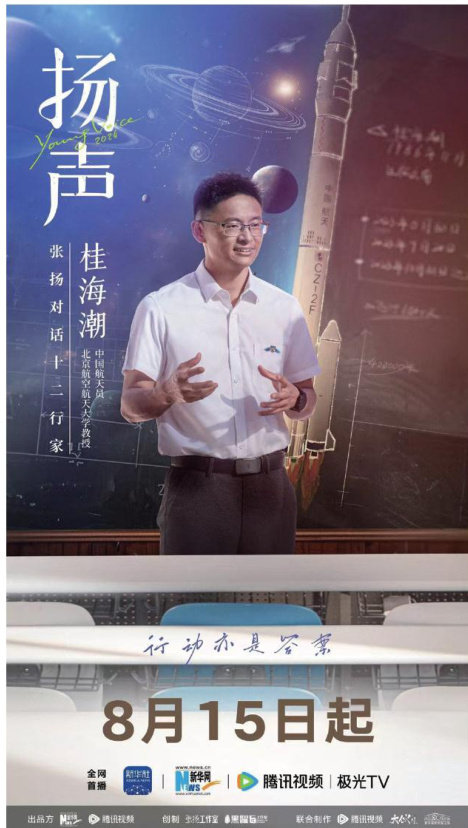

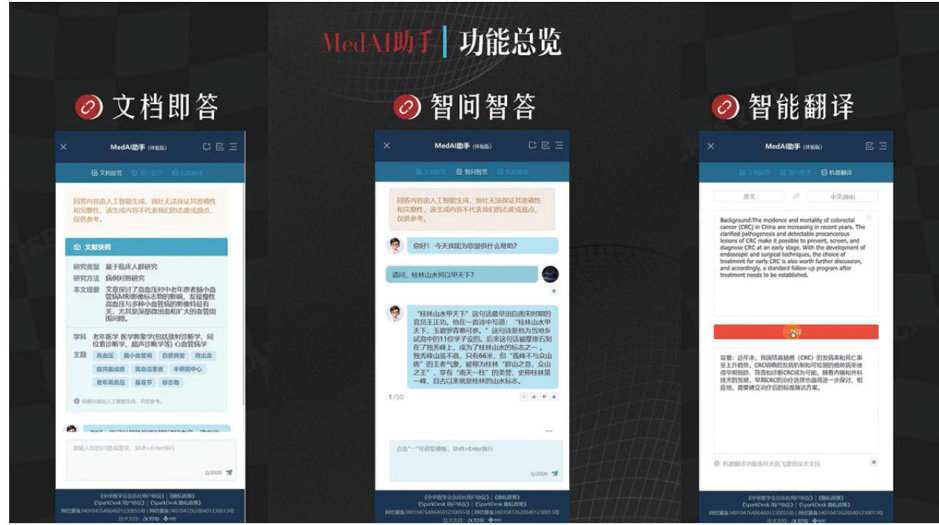

特别策划 | AI赋能打造主流媒体新生态

特别策划 | AI赋能打造主流媒体新生态

-

媒体融合 | 协同创新 品牌塑造 情感联结

媒体融合 | 协同创新 品牌塑造 情感联结

-

媒体融合 | 基于情感传播的县级融媒体短视频内容创新策略研究

媒体融合 | 基于情感传播的县级融媒体短视频内容创新策略研究

-

报刊观察 | 新质生产力赋能科技期刊发展及其影响规制

报刊观察 | 新质生产力赋能科技期刊发展及其影响规制

-

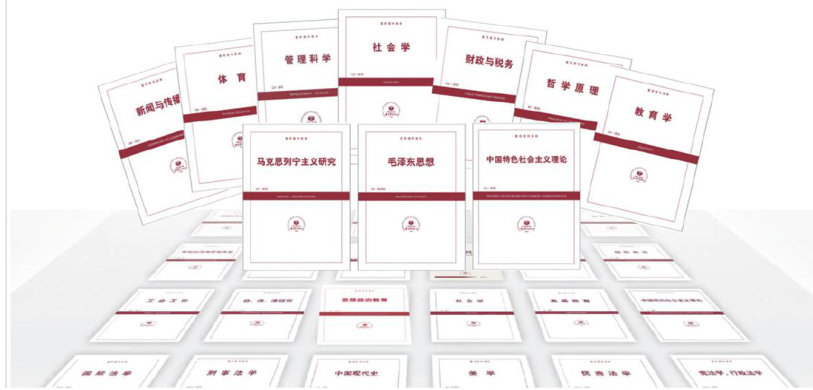

报刊观察 | 复印报刊资料“以文评文” 的学术评价模式

报刊观察 | 复印报刊资料“以文评文” 的学术评价模式

-

新兴传媒 | 运动健康类APP在大学生群体中的传播效应与优化策略

新兴传媒 | 运动健康类APP在大学生群体中的传播效应与优化策略

-

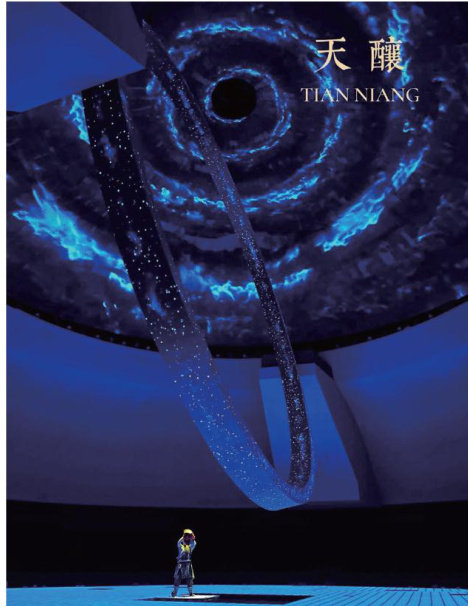

新兴传媒 | “沉浸+”文旅演艺产业新业态研究

新兴传媒 | “沉浸+”文旅演艺产业新业态研究

-

新兴传媒 | 儿童有声读物内容、品牌与用户互动的三维策略分析

新兴传媒 | 儿童有声读物内容、品牌与用户互动的三维策略分析

-

国际传播 | 文化中介视角下反应视频的跨文化传播

国际传播 | 文化中介视角下反应视频的跨文化传播

-

国际传播 | 数智技术赋能下中华优秀传统文化的国际传播

国际传播 | 数智技术赋能下中华优秀传统文化的国际传播

-

传媒广角 | 高校网络舆情治理的关键问题及实践向度

传媒广角 | 高校网络舆情治理的关键问题及实践向度

-

传媒广角 | 全媒体时代中国新闻奖作品的标题特征

传媒广角 | 全媒体时代中国新闻奖作品的标题特征

-

传媒广角 | 交互叙事与先锋纪实:论新技术环境下互动纪录片的美学表征

传媒广角 | 交互叙事与先锋纪实:论新技术环境下互动纪录片的美学表征

-

传媒教育 | 向善、向真、向新:人机融合下的新闻传播教育

传媒教育 | 向善、向真、向新:人机融合下的新闻传播教育

-

传媒教育 | 元宇宙应用于党史学习教育的审思

传媒教育 | 元宇宙应用于党史学习教育的审思

-

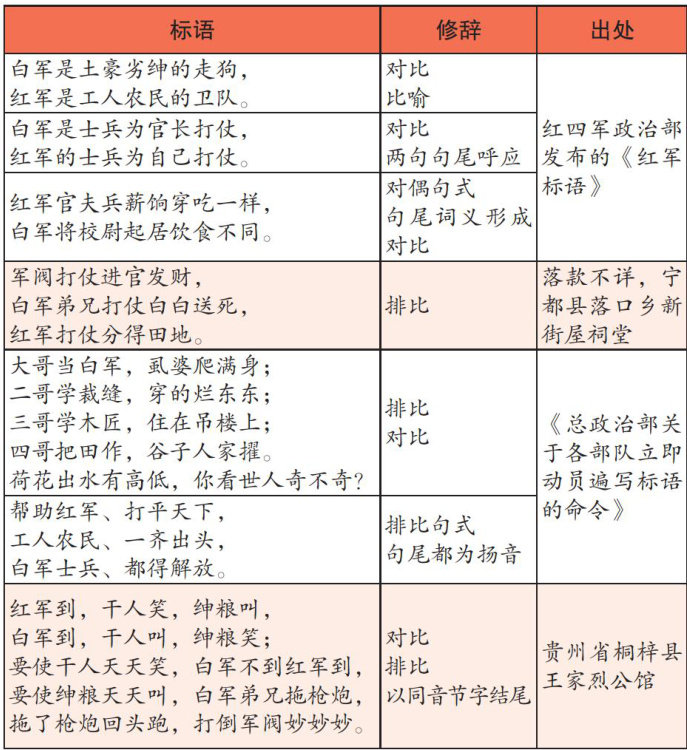

传媒史学 | 土地革命时期中共标语口号宣传策略研究

传媒史学 | 土地革命时期中共标语口号宣传策略研究

-

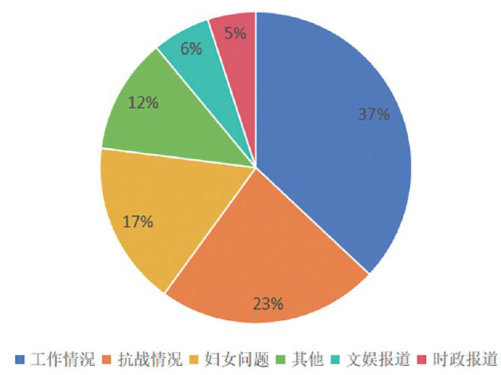

传媒史学 | 全面抗战初期《西北妇女》 的妇女动员策略研究

传媒史学 | 全面抗战初期《西北妇女》 的妇女动员策略研究

-

理论探索 | 从技术赋能到空间重构:2025春晚数字文化认同生成机制研究

理论探索 | 从技术赋能到空间重构:2025春晚数字文化认同生成机制研究

-

理论探索 | 后现代转向:短视频的影像生产与文化变迁

理论探索 | 后现代转向:短视频的影像生产与文化变迁

-

理论探索 | 互动仪式链视角下主流媒体大型体育赛事传播特色分析

理论探索 | 互动仪式链视角下主流媒体大型体育赛事传播特色分析

-

理论探索 | 当代主旋律朗诵的国家记忆与媒介动员

理论探索 | 当代主旋律朗诵的国家记忆与媒介动员

-

传媒书评 | 新媒体赋能影视艺术创新发展

传媒书评 | 新媒体赋能影视艺术创新发展

-

传媒书评 | 当代戏曲创作现状与传播策略优化研究

传媒书评 | 当代戏曲创作现状与传播策略优化研究

-

传媒书评 | 西方当代舞蹈的创作传播与文化表达

传媒书评 | 西方当代舞蹈的创作传播与文化表达

-

传媒书评 | 影视艺术的创新实践探索

传媒书评 | 影视艺术的创新实践探索

登录

登录