- 全部分类/

- 生活艺术/

- 美与时代·上

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

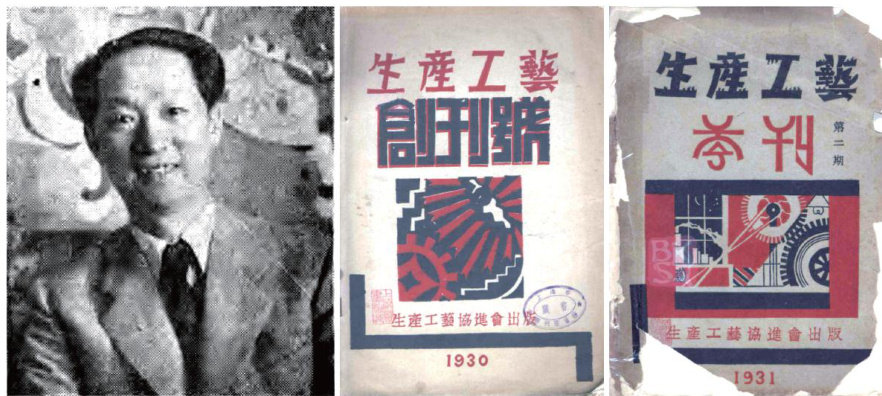

设计美学论坛 | 中国设计现代化及其产业化的自省:对“生产工艺协进会”的考察

设计美学论坛 | 中国设计现代化及其产业化的自省:对“生产工艺协进会”的考察

-

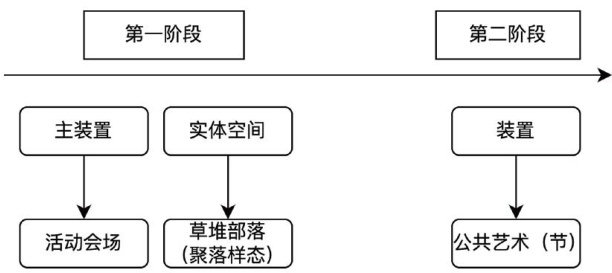

设计美学论坛 | 乡土文化的公共艺术实践与经验

设计美学论坛 | 乡土文化的公共艺术实践与经验

-

设计美学论坛 | 数智时代声景转译应用研究

设计美学论坛 | 数智时代声景转译应用研究

-

设计美学论坛 | 基于色彩心理学的工业大机械配色方法研究

设计美学论坛 | 基于色彩心理学的工业大机械配色方法研究

-

设计理念探索 | 重庆火锅文化的设计实践研究现状与发展趋势

设计理念探索 | 重庆火锅文化的设计实践研究现状与发展趋势

-

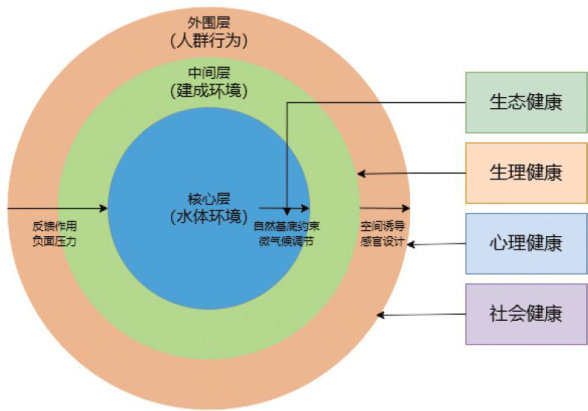

设计理念探索 | 多维度健康效益下滨水空间设计提升策略

设计理念探索 | 多维度健康效益下滨水空间设计提升策略

-

设计理念探索 | 模块化设计在无人机设计中的应用研究

设计理念探索 | 模块化设计在无人机设计中的应用研究

-

传统与创新 | 文化记忆与艺术创新:李白文化资源的中原表达及其管理策略

传统与创新 | 文化记忆与艺术创新:李白文化资源的中原表达及其管理策略

-

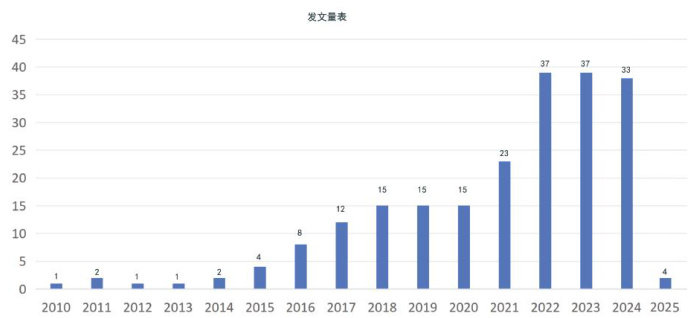

传统与创新 | 基于CiteSpace与VOSviewer的可视化贵州蜡染文创研究分析

传统与创新 | 基于CiteSpace与VOSviewer的可视化贵州蜡染文创研究分析

-

传统与创新 | 文化双创视域下的青岛“街里”传承与创新研究

传统与创新 | 文化双创视域下的青岛“街里”传承与创新研究

-

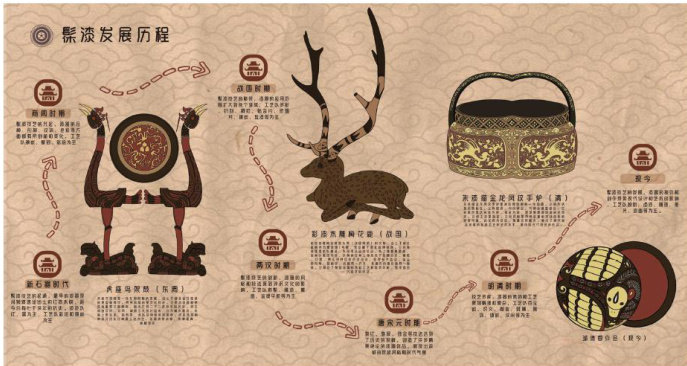

传统与创新 | 文化传承视角下非遗文化的保护与发展

传统与创新 | 文化传承视角下非遗文化的保护与发展

-

观察与思考 | 龙图腾,还是龙图像?

观察与思考 | 龙图腾,还是龙图像?

-

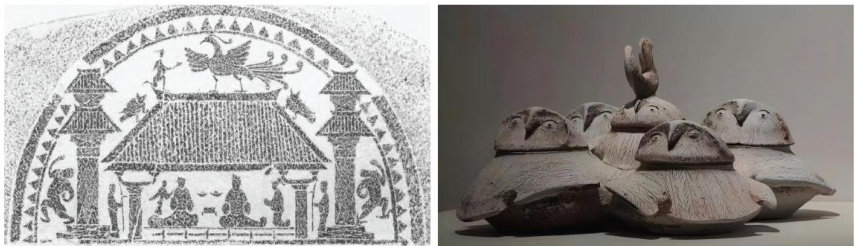

观察与思考 | 天命运作与祈福升仙

观察与思考 | 天命运作与祈福升仙

-

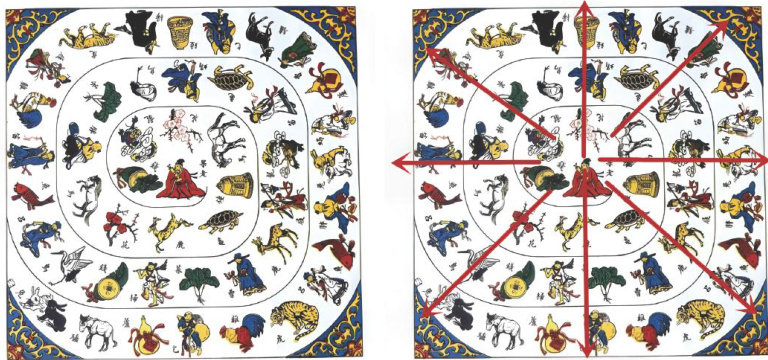

观察与思考 | 明清时期中国纸牌上的空间观念变化

观察与思考 | 明清时期中国纸牌上的空间观念变化

-

观察与思考 | 汉代鸥鸮形象审美分野:时代变迁与阶级文化心理的双重映照

观察与思考 | 汉代鸥鸮形象审美分野:时代变迁与阶级文化心理的双重映照

-

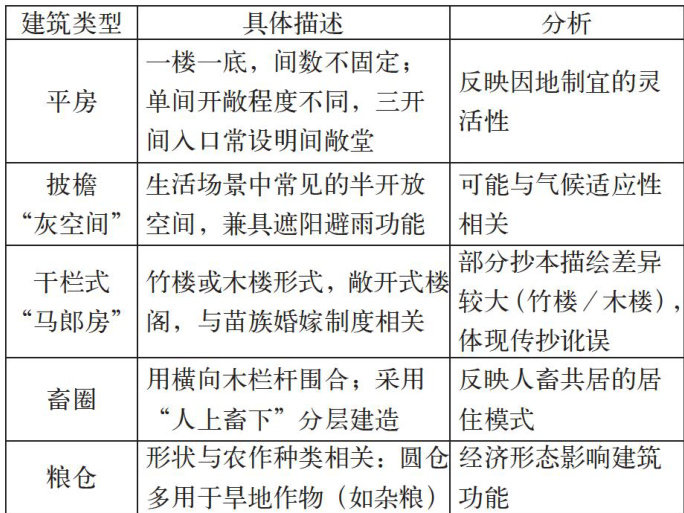

观察与思考 | 清代 《百苗图》 中民居建筑特征研究

观察与思考 | 清代 《百苗图》 中民居建筑特征研究

-

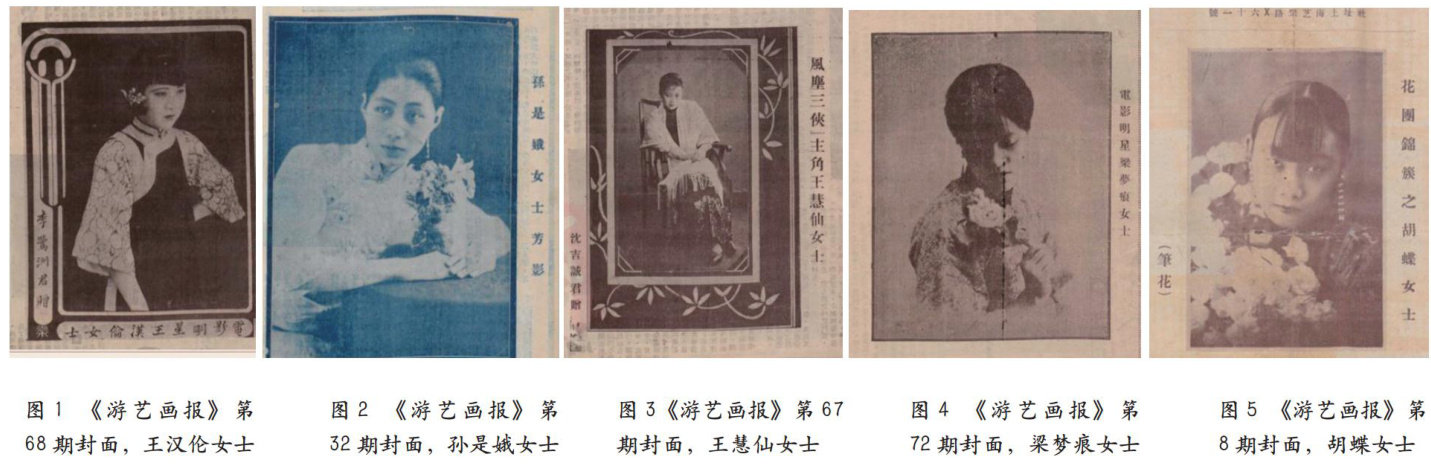

视觉传达设计 | 民国时期的视觉文化与性别再现

视觉传达设计 | 民国时期的视觉文化与性别再现

-

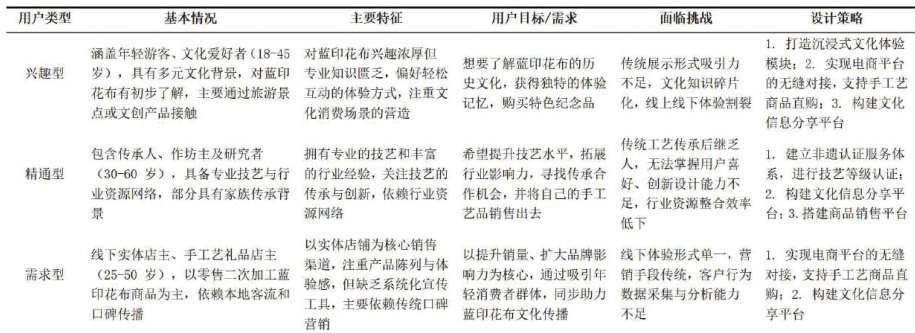

视觉传达设计 | 基于服务设计的南通蓝印花布非遗数字化APP设计

视觉传达设计 | 基于服务设计的南通蓝印花布非遗数字化APP设计

-

环艺设计 | 核能电站的环境色彩设计策略:提升公众认知与优化空间体验

环艺设计 | 核能电站的环境色彩设计策略:提升公众认知与优化空间体验

-

环艺设计 | 聊城主城区临时性公共空间优化路径研究

环艺设计 | 聊城主城区临时性公共空间优化路径研究

-

环艺设计 | 礼教空间生产:明清棠樾女祠装饰符码解构

环艺设计 | 礼教空间生产:明清棠樾女祠装饰符码解构

-

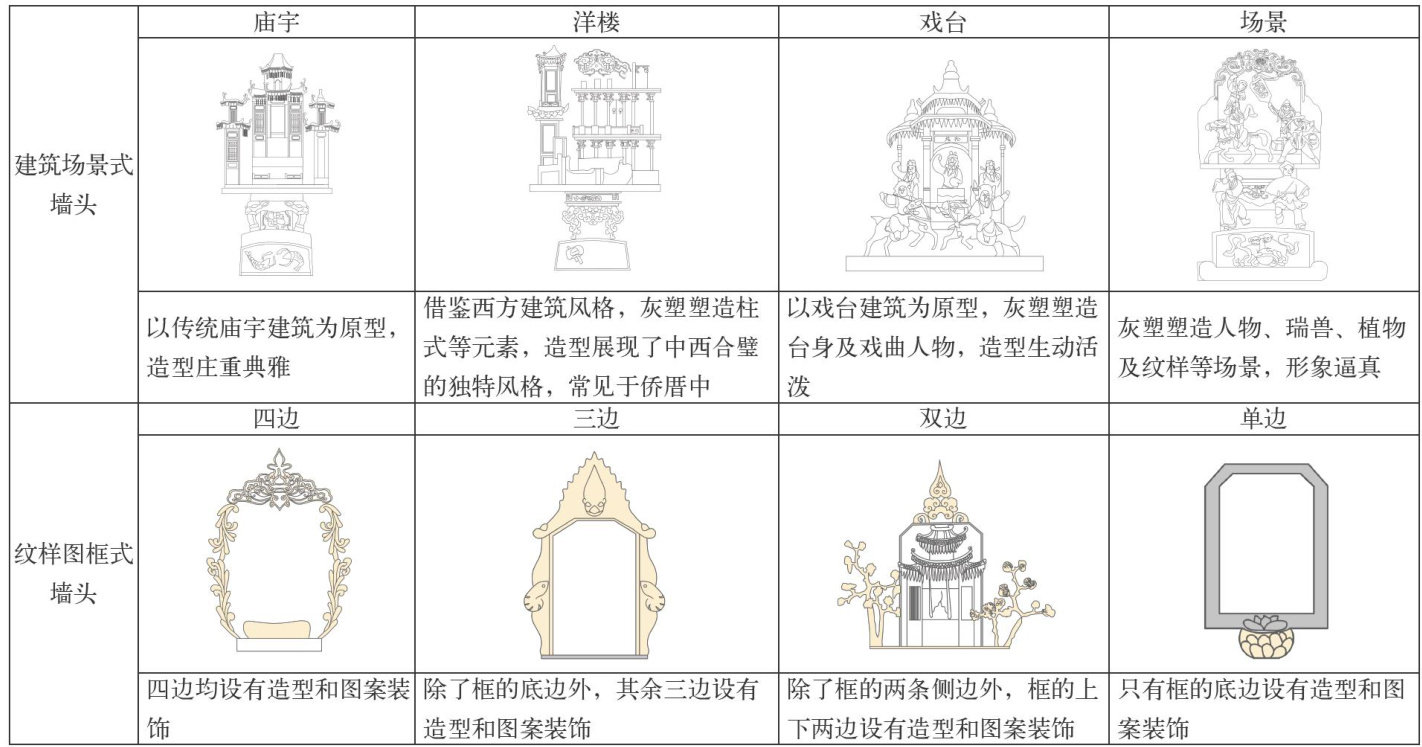

环艺设计 | 永春县雨梗墙装饰特征与文化内涵探究

环艺设计 | 永春县雨梗墙装饰特征与文化内涵探究

-

环艺设计 | 乡村振兴背景下乡村民宿的高质量发展设计策略研究

环艺设计 | 乡村振兴背景下乡村民宿的高质量发展设计策略研究

-

数字艺术 | 解构与共生:数字海报的轻量化设计研究

数字艺术 | 解构与共生:数字海报的轻量化设计研究

-

数字艺术 | 元宇宙背景下非物质文化遗产的历史性嬉变和身份认同

数字艺术 | 元宇宙背景下非物质文化遗产的历史性嬉变和身份认同

-

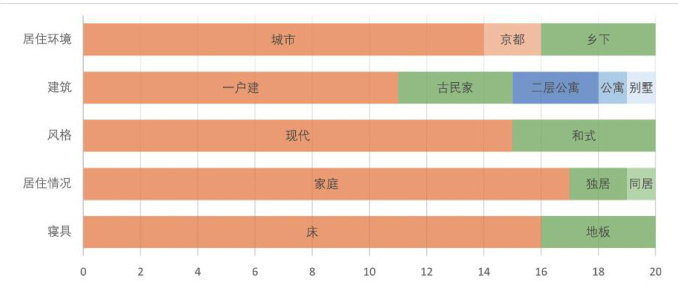

数字艺术 | 基于知识图谱的日本青春电影中女性生活场景研究

数字艺术 | 基于知识图谱的日本青春电影中女性生活场景研究

-

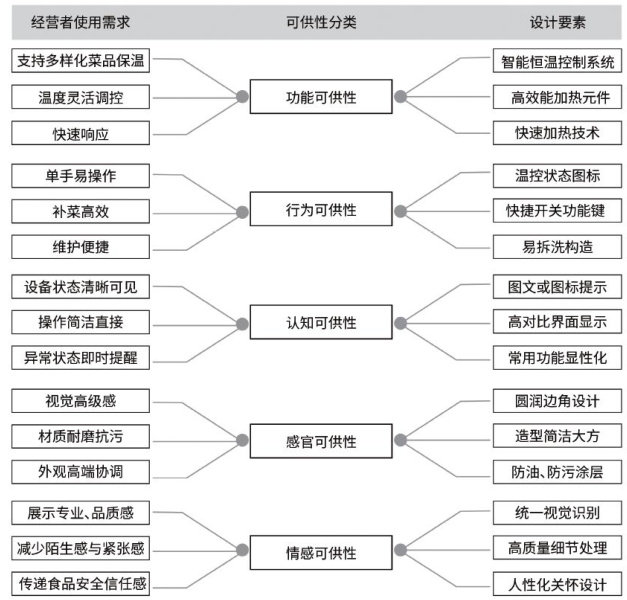

产品设计 | 可供性视角下自助餐保温设备设计研究

产品设计 | 可供性视角下自助餐保温设备设计研究

-

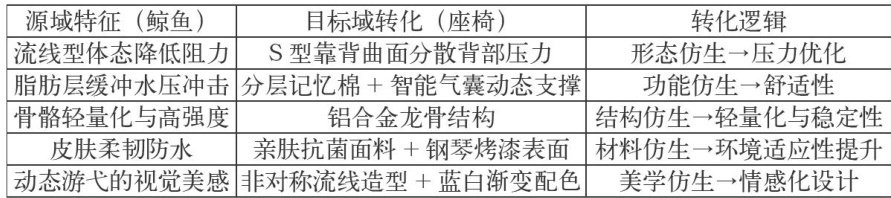

产品设计 | 基于鲸鱼形态仿生的零重力姿态舒适性座椅设计

产品设计 | 基于鲸鱼形态仿生的零重力姿态舒适性座椅设计

-

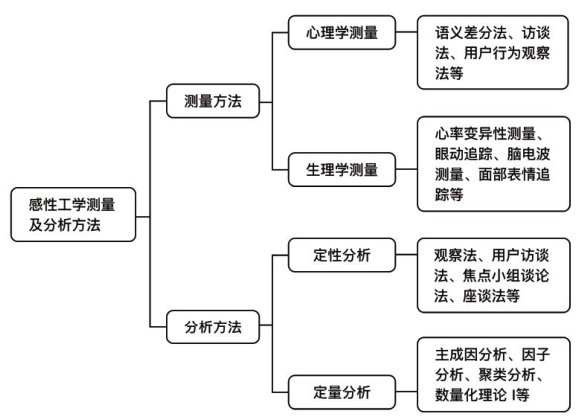

产品设计 | 骑行头盔材料视觉感知与设计研究

产品设计 | 骑行头盔材料视觉感知与设计研究

-

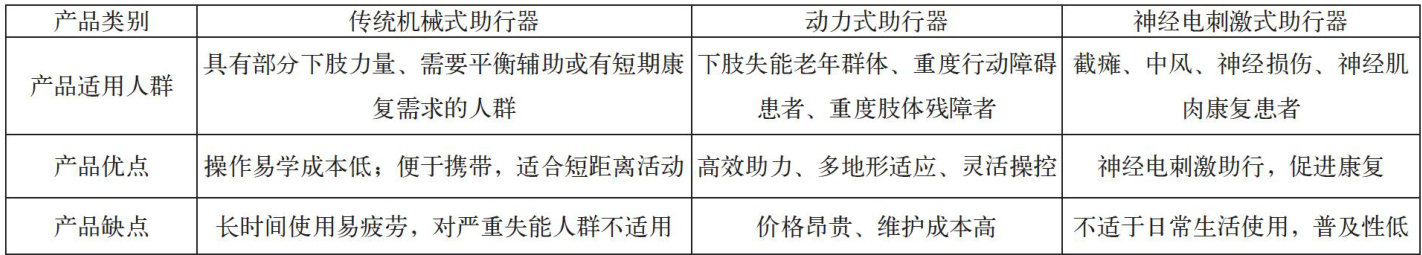

产品设计 | 基于情境理论的老年助行器设计研究

产品设计 | 基于情境理论的老年助行器设计研究

-

产品设计 | 基于非遗无为鱼灯的现代灯具设计

产品设计 | 基于非遗无为鱼灯的现代灯具设计

-

产品设计 | 基于老年人心理需求与行为特征的按摩椅适老化设计

产品设计 | 基于老年人心理需求与行为特征的按摩椅适老化设计

-

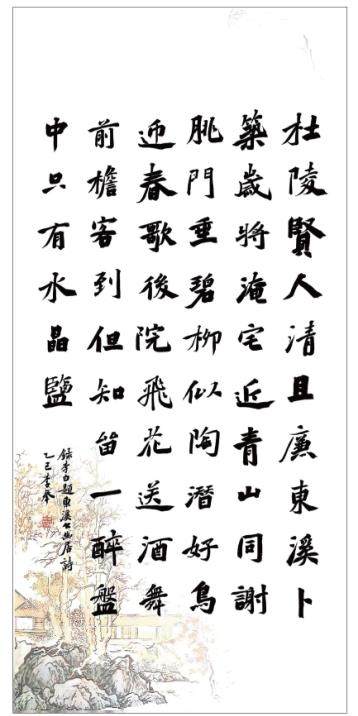

设计作品 | 傅冬花作品

设计作品 | 傅冬花作品

-

设计作品 | 李奉作品

设计作品 | 李奉作品

-

设计作品 | 姜晓梅作品

设计作品 | 姜晓梅作品

登录

登录