目录

快速导航-

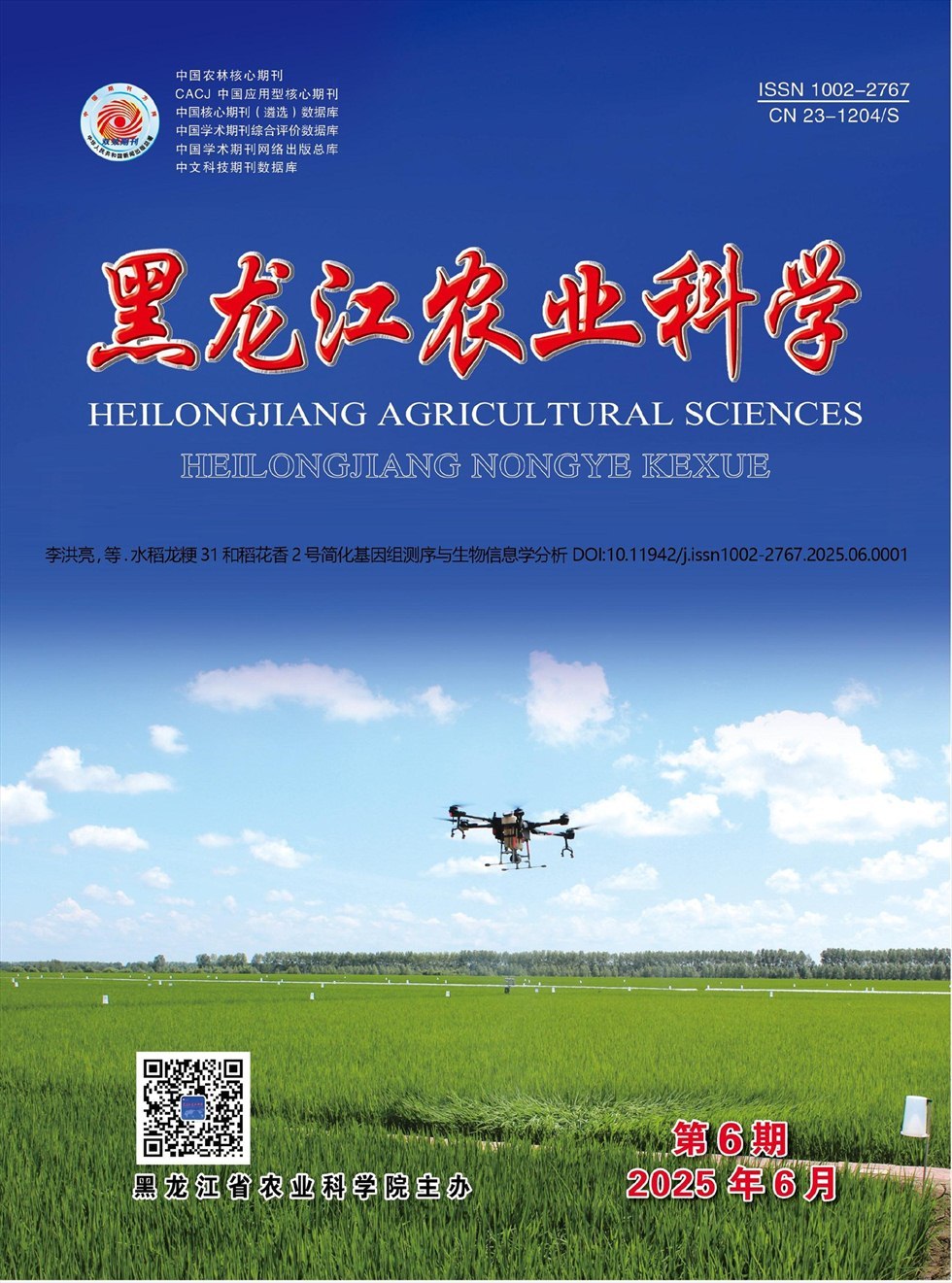

生物信息学 | 水稻龙粳31和稻花香2号简化基因组测序与生物信息学分析

生物信息学 | 水稻龙粳31和稻花香2号简化基因组测序与生物信息学分析

-

生物信息学 | 水稻苗期耐冷主效QTL的鉴定

生物信息学 | 水稻苗期耐冷主效QTL的鉴定

-

育种栽培 | 根灌黄腐酸硒对糯玉米生长发育及产量的影响

育种栽培 | 根灌黄腐酸硒对糯玉米生长发育及产量的影响

-

育种栽培 | 菏麦系列小麦品种产量性状及其稳定性分析

育种栽培 | 菏麦系列小麦品种产量性状及其稳定性分析

-

黑土保护·科学施肥 | 侧深施不同比例控释尿素对寒地水稻产量效益的影响

黑土保护·科学施肥 | 侧深施不同比例控释尿素对寒地水稻产量效益的影响

-

黑土保护·科学施肥 | 控释肥对黄淮海不同夏大豆品种农艺性状、产量及肥料农学效率的影响

黑土保护·科学施肥 | 控释肥对黄淮海不同夏大豆品种农艺性状、产量及肥料农学效率的影响

-

绿色植保·防灾减灾 | 玉豆模式下玉米叶斑病菌对大豆的潜在危害分析

绿色植保·防灾减灾 | 玉豆模式下玉米叶斑病菌对大豆的潜在危害分析

-

绿色植保·防灾减灾 | 新型仿生(黄黑条纹)粘虫板在哈尔滨地区生态梨园的防控效果

绿色植保·防灾减灾 | 新型仿生(黄黑条纹)粘虫板在哈尔滨地区生态梨园的防控效果

-

园艺·园林·林业 | 不同比例蚯蚓粪有机肥替代化肥对网纹瓜生长及土壤的影响

园艺·园林·林业 | 不同比例蚯蚓粪有机肥替代化肥对网纹瓜生长及土壤的影响

-

园艺·园林·林业 | 黑龙江省茶条槭种质资源遗传多样性分析

园艺·园林·林业 | 黑龙江省茶条槭种质资源遗传多样性分析

-

园艺·园林·林业 | 北京农业职业学院花境营建的植物选择与配置

园艺·园林·林业 | 北京农业职业学院花境营建的植物选择与配置

-

加工检测·质量安全 | 阴干处理对铁力木花精油成分及抗真菌活性的影响

加工检测·质量安全 | 阴干处理对铁力木花精油成分及抗真菌活性的影响

-

加工检测·质量安全 | 宝鸡市草莓农药残留风险评估

加工检测·质量安全 | 宝鸡市草莓农药残留风险评估

-

农业经济与管理 | 我国石榴产业发展现状与对策

农业经济与管理 | 我国石榴产业发展现状与对策

-

农业经济与管理 | 江苏省林业碳汇发展现状、存在问题及对策建议

农业经济与管理 | 江苏省林业碳汇发展现状、存在问题及对策建议

-

综述 | 基于CiteSpace的东北黑土地保护研究可视化分析

综述 | 基于CiteSpace的东北黑土地保护研究可视化分析

-

综述 | 生物炭对土壤环境的影响及二者互作机制研究进展

综述 | 生物炭对土壤环境的影响及二者互作机制研究进展

-

科普园地 | 葡萄新品种“天工墨玉”在哈尔滨地区的引种表现及栽培技术要点

科普园地 | 葡萄新品种“天工墨玉”在哈尔滨地区的引种表现及栽培技术要点

-

科普园地 | 西瓜新品种克丰11号的选育

科普园地 | 西瓜新品种克丰11号的选育

-

科普园地 | 川黄柏种苗繁育与大田栽培技术研究

科普园地 | 川黄柏种苗繁育与大田栽培技术研究

,穗肥 20%N ,水稻产量效益最佳。

,穗肥 20%N ,水稻产量效益最佳。

登录

登录